মায়াবী মায়া সভ্যতা

মায়া সভ্যতা নামটি মনকপাটে উঁকি মারলে আগেই চোখের সামনে যা ভেসে ওঠে তা হল, মধ্য বা দক্ষিণ আমেরিকার কোনো এক রহস্যে ঘেরা সভ্যতা — যার নজির টিকে আছে ওসব এলাকার বৃষ্টিবনের ইদিক সিদিক মাথা তুলে দাঁড়ানো পিরামিড, সিঁড়ি, মন্দির ইত্যাদিতে। সঙ্গে বাংলাপনা মায়া নামটি কেমন যেন অজানা শিরশিরানি ধরায় মনে। তবে সবটাই কেমনতরো আবছা গোছের। এই আবছায়া ভাব কাটানোর জন্য নজরমিনার থেকে এক ঝলক দেখে নেওয়া যাক মায়াময় মায়াকে।

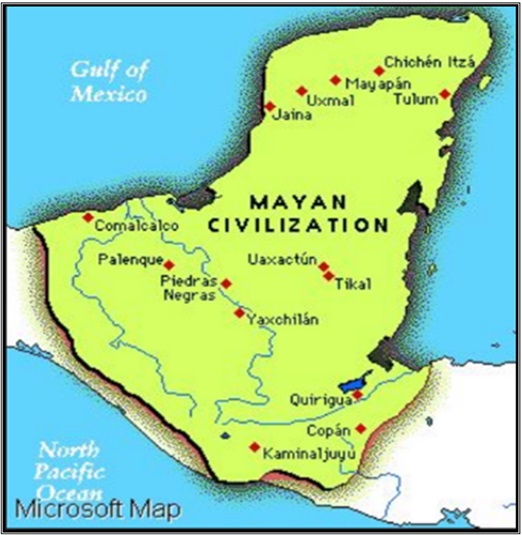

মেসো আমেরিকার যাবৎ এলাকা অর্থাৎ মেক্সিকোর পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ ভাগ, গুয়াতেমালা, বেলিজ, হন্ডুরাস, এল সালভাদোর — এক বিশাল অঞ্চল জুড়ে ছিল মায়া সভ্যতার বিস্তৃতি। এই সভ্যতার আয়ুষ্কালকে তিনটে কালপর্বে ভাগ করা হয়। তর্কযোগ্য ভাবে ষষ্ঠ শতাব্দী সাধারণ পূর্বাব্দের আশেপাশে শুরু হয়ে গিয়েছিল মায়া প্রাক ক্লাসিক পর্ব। ৩০০ থেকে ৯০০ সাধারণ অব্দকে মোটামুটিভাবে ক্লাসিক পর্ব এবং ১০০০ থেকে ১৫০০ সাধারণ অব্দকে পরবর্তী ক্লাসিক পর্ব বলে দেগে দেওয়া হয়। সময়ের চ্যুতি খানিকটা থাকলেও একটা বহুজনগ্রাহ্য মতবাদ অনুযায়ী ওলমেকরা হল মায়া প্রাক ক্লাসিক পর্বের জনক। আরেকটা মতবাদ হল, মায়ারা বেরিং প্রণালী পার হয়ে মেসো আমেরিকাতে প্রবেশ করেছিল, পরে ওলমেকদের সাহায্যে তাদের জ্যোতিষশাস্ত্র, গণিত, বর্ষপঞ্জি ইত্যাদি প্রভাবিত হয়েছিল। এই সময় থেকেই মায়ামানবেরা সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতিতে এক নিজস্বতার ছাপ রেখে শিলালিপি ভাষ্কর্য, জ্যোতির্বিদ্যা, জটিল গাণিতিক সমাধান, ক্যালেন্ডার তৈরি ইত্যাদিতে হাত পাকাতে শুরু করে। পরের স্তরে অর্থাৎ ক্লাসিক যুগে রাজার অধিকার ও ক্ষমতা পোক্ত হয়। কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা, নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখা অর্থাৎ দেশ সংক্রান্ত ধারণা, একের পর এক নগর তৈরির মাধ্যমে মায়া সভ্যতা তার বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধির এক চূড়ান্ত রূপ পাওয়ার চেষ্টা করে।

মায়া সভ্যতা নিয়ে কাজ করা গবেষকদের একদল গুয়াতেমালার গম্ভীর আদিম বনানী ও পাহাড়তলিকে মায়া সভ্যতার উৎসস্থল মনে করেন। তবে আরেকটা মতবাদও আছে। উত্তর তাবাসকো ও দক্ষিণ ভেরাক্রুজ শহরের আশপাশ থেকে মায়া সভ্যতা তার জিয়নকাঠি খুঁজে নিয়েছিল। মেক্সিকোর পূর্বদিকে ইউকাতান উপদ্বীপের ইউকাতান শহর, চিচেন ইতজা সহ আরো কয়েকটি শহর বহু শতাব্দী ধরে মূল মায়া ভূমির সম্মান পেয়ে এসেছে। এছাড়াও দক্ষিণ গুয়াতেমালার মধ্যাঞ্চল, যা বৃষ্টিবনে ঘেরা — সেখানকার প্রধান মায়া শহর ছিল তিকাল, উত্তর হন্ডুরাসের মায়া শহর কোপান, তাছাড়াও পালেংকে, কামপেচে, কিনতানার, চিয়াপাস, তাবাসকো এসব শহরে মায়ামানবদের বহু কীর্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

আমেরিকার দুই মহাদেশ মিলিয়ে সবচেয়ে প্রাচীন ভাষা পরিবার হল মায়া ভাষা পরিবার। এই ভাষা পরিবারে এখনও ২৩টিরও বেশি জীবন্ত ভাষা রয়েছে। মায়ামানুষেরা লিপিচিত্রের মাধ্যমে তাদের মনের ভাব লিখে রাখতেন। মায়া লিপিতে শব্দপ্রক্ষেপণ এমনভাবে সাজানো রয়েছে, যেখানে প্রায় সমস্ত চিত্রলিপিতে ধ্বনির জন্য বরাদ্দ একটি অংশ, অপর অংশটি বরাদ্দ শব্দের জন্য।

মায়ারা বহু শতাব্দী ধরে এক উন্নত সভ্যতার অংশভুক্ত হয়েও কী আশ্চর্যের বিষয়, ধাতুর ব্যবহার জানত না, এমনকী ইনকাদের মতোই চাকার ব্যবহারও তাদের অজানা ছিল। ধাতুর ব্যবহার না জানলেও পিরামিড, মন্দির, বড়ো অট্টালিকা সহ নাগরিক জীবনে তার কোন আঁচ লাগেনি। প্রসঙ্গত মনে রাখা ভাল, মিশরীয় পিরামিড বাদে মায়ামানুষদের তৈরি পিরামিডই সবচাইতে বিখ্যাত। চিচেন ইতজা শহরে কুকুলকান দেবতার উদ্দেশ্যে নির্মিত এল বাস্তিলো পিরামিড, টেওটিহুয়াকানে সূর্যদেব ও চন্দ্রদেবকে উৎসর্গ করা পিরামিড, এল মিরাডরের এল টাইগ্রে, লা ডানটা এবং লস মোনেস পিরামিড অথবা তিকান শহরের ছয়টি পিরামিডের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো চতুর্থ পিরামিড — এগুলি আজও আধুনিক প্রযুক্তি যুগের মানুষদের বিস্মিত করে চলেছে।

মায়া সমাজ পুরোহিত, অভিজাত, সাধারণ মানুষ ও পেনতারব বা দাস — মোটের ওপর এই চার ভাগে বিভক্ত ছিল। সবার উপরে রাজা থাকলেও পুরোহিতদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। পুরোহিত পদগুলি হয় বংশানুক্রমিক হত, নয়তো থাকত অভিজাত পরিবারগুলির হাতে। পুরোহিতেরা নিজেদের পুত্রদের এবং অভিজাত পরিবারের দ্বিতীয় পুত্রকে শিক্ষাদান করতেন। পুরোহিততন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখাই যে এই ধরনের ব্যক্তিবিশেষকে পড়াশুনো শেখানোর উদ্দেশ্য তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

পুরোহিতদের পরেই ছিল অভিজাতদের স্থান। এরা মূলত দেশের প্রশাসনিক ও বিচারবিভাগীয় দিকগুলি দেখভাল করত। অভিজাত নিয়োগ রাজার বিশেষাধিকার হলেও বংশানুক্রম রক্ষা করেই তা করা হত। অভিজাতদের মধ্যে যারা দেশের সামরিক দিকগুলি নিয়ন্ত্রণ করত, তাদের সাথে পুরোহিতদের ব্যাপক বোঝাপড়া যে ছিল তার প্রমাণ — সাধারণ নাগরিকেরা ধর্মীয় নির্দেশ বা পুরোহিতদের পরামর্শ মতো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পোকামাকড় ধ্বংস ইত্যাদি কাজ সঠিক ভাবে করছে কিনা তা এইসব সামরিক আধিকারিকরা নজরদারি করত।

সমাজের সবচাইতে বড়ো গোষ্ঠী ছিল মায়া কৃষক সম্প্রদায়। তারা পেট চালানোর জন্য চাষবাস ছাড়াও পশুপালন থেকে শুরু করে রাজমিস্ত্রির কাজ সবই করত। পুরোহিততন্ত্রকে নিশ্ছিদ্র রাখার জন্য এদের উপর ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ জরুরি ছিল। এর প্রভাবে নিরীহ মানুষেরা দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টার কসুর করত না। মন্দিরে বা পুরোহিতদের কাছে এরা দেবতার আশীর্বাদ লাভের যাচ্ঞায় ভোগ, নৈবেদ্য, উপহার, প্রণামী, ধূপ-দীপ-সুগন্ধি নিবেদন ও নানারকম দানধ্যান সাধ্যমত করে চলত।

মায়াপান অঞ্চলের কোকম শাসকদের হাত ধরে মায়া সমাজে দাস প্রথার প্রচলন হয়। পেনতারব বা দাস নির্বাচন করা হত জেলবন্দি অপরাধী, দাসেদের সন্তান ও বাণিজ্যিকভাবে কেনাবেচা হওয়া মানুষদের মধ্য থেকে। সবচেয়ে ভয়ানক ব্যাপার হল, বাপ-মা মরা অনাথ বাচ্চাদেরও দাস হিসেবে জীবন কাটাতে হত। তাদের মধ্যে আবার কোন কোন দুর্ভাগা থুড়ি সুভাগা দেবতার বলি রূপে নির্বাচিত হয়ে ধন্য হয়ে যেত।

যে কোনো প্রাচীন সভ্যতার মতো মায়ামানবদের জীবনেও ধর্ম সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে ছিল। তারা ছিল বহু দেবদেবীতে বিশ্বাসী। দেবতাদের আশীর্বাদ ও অভিশাপ দুয়ের সাংঘর্ষিক প্রভাবে তাদের জীবন তরণী বয়ে চলত। মায়ামানবেরা বিশ্বাস করত পৃথিবীর জন্মদাতা হলেন হুনাব বা হুনাব কু। ইনি ছিলেন সর্বোচ্চ স্তরের দেবতা। গুরুত্বের দিক থেকে এর পরেই নাম আসে হুনাব কু-এর ছেলে ইতজামনা-র। ইতজামনা হলেন স্বর্গের রাজা। সেই সাথে দিন রাতের অধিপতিও বটে। এছাড়া সূর্য ও বৃষ্টির দেবতা চাক, শস্যের দেবতা আ-মুন প্রমুখ দেবতারা মঙ্গলময় দেবপুরুষ। অনুসারী মানুষদের মঙ্গলবিধান করেন এরা। এর বিপরীতে রয়েছেন অমঙ্গল ও ধ্বংসের দেবদেবীরা। যেমন বন্যা ও ধ্বংসের দেবী চেল, মৃত্যুর দেবতা আ-পুচ প্রমুখ। দেবতা ও আত্মার সন্তুষ্টিবিধানের উদ্দেশ্যে নির্মিত মন্দির-পিরামিড আবার সেই সঙ্গে বলিদান প্রথা মায়ামানবদের ধর্মের দুই মূল অনুষঙ্গ।

পিরামিডগুলিকে মায়া মানুষেরা পূর্বপুরুষদের ও দেবতাদের স্মৃতি মন্দির হিসেবে নির্মাণ করত। স্থাপনার দিক থেকে এগুলি অনেকটা কৃত্রিম পাহাড়ের মতো। আর ছিল বিভিন্ন ধরণের মন্দির শৈলী। মন্দিরগুলিও বিভিন্ন দেবদেবী ও আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল। মায়া মন্দির স্থাপত্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন — পেতেন, পুক, চেনেস, রিওবেক, চিচেন ইতজা ও মায়া তলতেক। এক একটি মন্দির শৈলী এক এক অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছিল। এসব মন্দির শৈলীর কোনোটাতে প্রবেশদ্বারে দৈত্য দানবের মূর্তি, আবার কোনোটাতে সাপ, ঈগল, জাগুয়ার ইত্যাদি পশুপাখির মূর্তি ও প্রতিকৃতি দিয়ে সাজানোর প্রথা ছিল।

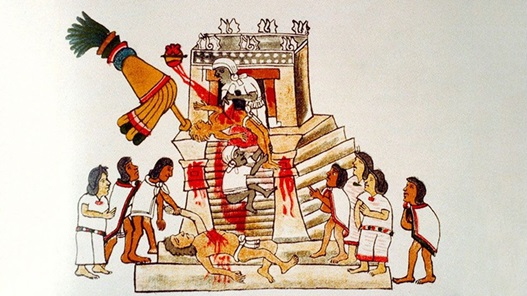

বলিদান ও রক্তপাতের প্রাচুর্য মায়ামানুষদের ধর্মাচারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দেবতাকে রক্ত দিয়ে তুষ্ট করার ব্যাপারে পুরোহিতেরা এমনকী স্বয়ং রাজাও পিছপা হতেন না। তারা নিজের শরীরের বিভিন্ন উপাঙ্গ যেমন — ঠোঁট, জিভ, কান ইত্যাদি টুকরো করে কেটে রক্তের ধারাপাত বইয়ে দিতেন। এতেই শেষ নয়। এই রক্তে কাগজ বা কাপড় ভিজিয়ে কিছু গুহ্য আচার পালন করে তা পুড়িয়ে ফেলতে হত। রক্ত পোড়া ধোঁয়া দেবতারা ধূমপানের মতো করে গ্রহণ করলে তৃপ্তিলাভ করেন ও পৃথিবীর বুকে সুমঙ্গল নেমে আসে বলে বিশ্বাস। যেহেতু দেবতাদের মধ্যেও পদমর্যাদার নিরিখে উঁচু নিচু ভেদ ছিল, ফলে যে দেবতার মর্যাদা যত বেশি রক্তের চাহিদা তার তত বেশি। ফলে যথোচিত রক্তের জোগানে যাতে ঘাটতি না হয় তা দেখা প্রতিটি মায়ামানুষের পবিত্র কর্তব্য ছিল।

এ তো গেল পুরোহিত ও রাজা অর্থাৎ সমাজের উঁচুতলার মানুষদের রক্তদান প্রথা। তবে মূল বলিদান হত সাধারণ মানুষের বিশেষ করে দাসেদের। সাধারণত কোন পিতৃমাতৃহীন অনাথ অভাগা ছেলেকে কেউ অপহরণ করে বিক্রি করে দিলে এইসব দাসেদের মধ্যে থেকে মাঙ্গলিক চিহ্ন মিলিয়ে দেখে দেবতার বলি নির্বাচন করা হত। বিশেষ অবস্থায় অবশ্য অন্য মানুষদেরও দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা যেত।

বলি প্রথা

নির্দিষ্ট দিনের মাহেন্দ্রক্ষণে পিরামিডের আকারে বানানো মঞ্চে সেই হতভাগ্য মানুষটিকে এনে দাঁড় করানো হত। এবারে জীবিত অবস্থায় তার পাঁজরের হাড় ফালা ফালা করে ফেলে হৃৎপিণ্ডটা কেটে বার করে আনা হত। ততক্ষণে মানুষটির যে মৃত্যু হয়ে গেছে তা না বললেও চলে। এবারে এই গরম কলজে বা হৃৎপিণ্ড আগুনে ফেলে পোড়ানো হত। বহু রকম মন্ত্র ও রহস্যময় পদ্ধতিতে সমস্ত অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে পালিত হলেই দেবতারা প্রীত হবেন ও মায়ারাজ্যে আশীর্বাদ নেমে আসবে বলে বিশ্বাস করা হত।

ওদিকে যাকে বলি দেওয়া হল সে তো পরম সৌভাগ্যবান। কারণ পরজন্মে বিশ্বাসী মায়ামানবেরা বিশ্বাস করত স্বর্গসুখ সবার জন্য নয়। যাদের জন্মেই মৃত্যু হয়েছে আর যাদের দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলিদান হয়েছে শুধুমাত্র তারাই স্বর্গে যাবার অধিকারী, বাকি সবার নরকবাস অবধারিত।

মায়া লোকাচার অনুযায়ী এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বেশ কয়েকবার ধ্বংস হয়েছে আবার ধ্বংসের পর নতুন করে সৃষ্টিও হয়েছে। তাদের এও বিশ্বাস যে দেবতারা অধিকাংশ সরীসৃপ প্রজাতির। সব দেবতাদেরই দ্বৈত সত্ত্বা আছে। একটি সত্ত্বা মঙ্গলময় ও অপরটি অমঙ্গলের প্রতীক। রক্ত ও কলজে দানের মাধ্যমে দেবতাদের মঙ্গলময় সত্ত্বাকে সন্তুষ্ট করা হয় যাতে মায়ামানবরা সুস্থ জীবন ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে।

ভুট্টা মায়ামানুষদের প্রধান খাদ্য হওয়ার পাশাপাশি ধর্মীয় দিক থেকেও খুব তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান ছিল। প্রাক ক্লাসিক ও ক্লাসিক মায়ামানবদের ধারণা ছিল, ভুট্টা দেবতার বরে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। জড়জগৎ থেকে মানুষ – অনেক কিছুর সৃষ্টি বা ধ্বংস ভুট্টার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল। ভুট্টা দেবতা হল মায়াদের এক ধর্মীয় অবতার। মায়া যুবকদের শরীর টিকে থাকে ভুট্টার আশীর্বাদে, যারা সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে চলে, সুতরাং ভুট্টাকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা আবশ্যিক। এ কারণে বিশেষ ধর্মীয় আচার পালনের পর ভুট্টা চাষ শুরু করা ছিল প্রথা।

মায়া সভ্যতার খুঁটিনাটি আলোচনা করতে হলে তাদের গণিতচর্চাকে উপেক্ষা করা চলে না। সংখ্যার ধারণা আগে থেকে থাকলেও আনুমানিক ৩৫৭ সাধারণ অব্দ নাগাদ তারা শূন্যের ব্যবহার শিখে যায়। মায়ামানুষেরা গণিতে ভিজেসিমাল পদ্ধতি ব্যবহার করত। আমরা যেমন ১০ বা দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করি, একই রকম ভাবে মায়া মানুষেরা ২০ সংখ্যাকে ভিত্তি হিসেবে ধরে অঙ্ক কষতো। ধীরে ধীরে তারা রাশিবিজ্ঞানেও দক্ষ হয়ে ওঠে। গণিতচর্চার উন্নতি তাদের জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতিরও সহায়ক হয়েছিল। চাঁদ ও কয়েকটি গ্রহের গতিবিধি সংক্রান্ত ধারণা অথবা সৌর বছরের নির্ভুল গণনা মায়া গণিতচর্চার উৎকর্ষতার পরিচয় দেয়।

ক্যালেন্ডার বা বর্ষপঞ্জি তৈরি করা মায়া মানুষদের আরেক কীর্তি। তিন ধরনের বর্ষপঞ্জি তৈরি করত তারা। এর মধ্যে বহুল প্রচলিত বর্ষপঞ্জিটির নাম হল হাআহ্ব। এই ক্যালেন্ডারে ২০ দিন করে একেকটি দিন সমষ্টিকে নিয়ে মোট ১৮টি ভাগ করা হত। অর্থাৎ এক বছরে দিনের সংখ্যা হল ২০ x ১৮ = ৩৬০ দিন। এবারে প্রতি হাআহ্ব বছরের সাথে ৫ দিন যোগ করা হত, যাতে বছরে দিন সংখ্যা দাঁড়াত ৩৬৫। আরেকটি বর্ষপঞ্জি ৎজোলকিনে ১৩ দিনের দিন সমষ্টিকে নিয়ে ২০ ভাগে ভাগ করা হত। এই পদ্ধতিতে বছরে দিন সংখ্যা দাঁড়াত ২৬০। এই ক্যালেন্ডারের শুক্র গ্রহের সৌরপরিক্রমা কালের সঙ্গে কোনো যোগ থাকার ধারণা করা হয়।

মায়া ক্যালেন্ডার

ভাবতে অবাক লাগে, বিশাল মহাদেশের সুবিশাল অংশ জুড়ে সুপরিকল্পিত ভাবে গড়ে ওঠা মায়া সভ্যতার মানুষেরা কোনো ধাতুর ব্যবহার জানত না, সেই সাথে চাকার ব্যবহারও তাদের অজানা ছিল। মানব অগ্রগতির এই দুই সূচক তাদের জীবনপ্রবাহে অনুপস্থিত থাকলেও সুদীর্ঘকাল ধরে নিজস্ব বিশ্বাস,পরম্পরা ও একান্ত নিজস্ব শিক্ষাকে সম্বল করে এগিয়ে চলা মায়া সভ্যতা বিশ্ব সভ্যতার চলমান ইতিহাসে এক স্থায়ী ছাপ রেখে যেতে সক্ষম হয়েছে। তাইতো স্পেনীয় দস্যুদের অবাধ ধ্বংসলীলা সত্ত্বেও আজও মায়া সভ্যতার উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে সমগ্র মেসো আমেরিকার জনগোষ্ঠী সমূহ — তাদের লোকাচার ও পরম্পরার মাধ্যমে।

তথ্যসূত্র

১. Michael D. Coe and Stephen Houston, ‘The Maya’; Thames and Hudson, (2015).

২. David Drew, ‘The Lost Chronicles of the Maya Kings’; Hachette London, (2015).