সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা আমাদের কি আর মনে থাকবে?

৩০ জুন কাছে এলেই হুল দিবসের কথা মনে আসে। ‘হুল’ শব্দের অর্থ বিদ্রোহ। এই কথাটা আমরা প্রথম জানতে পারি বিদ্রোহের সমসময়কার ইতিহাসকার দিগম্বর চক্রবর্তীর লেখায়। তিনিই সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কে প্রথম ভারতীয় ইতিহাসকার। দিগম্বর চক্রবর্তী (১৮৪৯-১৯১৩) লিখেছেন, ‘হিস্ট্রি অব দি সান্থাল হুল’। রচনাকাল ১৮৯৫-৯৬। এই বইটি প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালে। দিগম্বর চক্রবর্তী ছিলেন পাকুড় কোর্টের আইনজীবী। বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর না থাকলেও যাদের ওই অভিজ্ঞতা ছিল তাদের মুখে তিনি ঘটনা শুনেছিলেন। যেমন সিধু কানুর বাবা চুনু মুর্মুর মুখে তিনি শুনেছেন। যে পাকুড়ের সুদখোর মহাজন দীনদয়াল রায়কে শ্মশান কালীতলায় বলি দিয়েছিল সেই জগন্নাথ সর্দারের মুখ থেকে শুনেছেন। শুনেছেন দীনদয়ালের বলির ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শিনী ভগিনী বিমলা দেবীর মুখে। প্রচলিত অর্থে দিগম্বর চক্রবর্তী ঐতিহাসিক ছিলেন না। কিন্তু তাঁর বর্ণনা ইতিহাসের উপাদান। তিনি তাঁর গ্রন্থে ‘হুল’ শব্দের ব্যবহারও করেছেন ঐতিহাসিক ভাবে। বিদ্রোহীদের প্রতি তাঁর ছিল সহানুভূতির স্পর্শ। ‘হুল’ শব্দের এমন মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার এবং স্বীকৃতি তাঁর আগে কেউ করেননি।

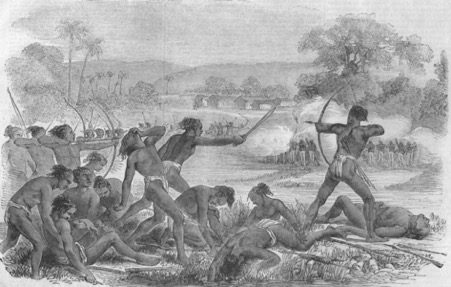

ইংরেজ বাহিনীর হাতে সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় কত মানুষ নিহত হয়েছিল এই হিসেব কেউ করেননি। মোটামুটিভাবে সবাই হাজার দশেক ধরেছেন। বিনা বিচারে ফাঁসি হয়েছিল অগুন্তি মানুষের। ফাঁসি কাঠের দরকার পড়েনি। সিউড়ি, রাজনগর, দুমকায় ফাঁসির দড়ি গলায় পড়িয়ে গাছের ডালে ঝোলানো হয়েছিল। জনশ্রুতি সিউড়ির জেলা স্কুলের জানলায় জানলায় ঝোলানো হয়েছিল মৃতদেহ। সিউড়ি জেল এবং জেলা স্কুলের ভিতরে এবং আশেপাশে মাটি খুঁড়ে খোঁজখবর করা হলে হয়তো অনেক কঙ্কাল মিললেও মিলতে পারে। ময়ূরাক্ষীর জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল বহু মৃতদেহ।

হ্যারিয়েট বেচার স্টো-র ‘টম কাকার কুটির’-এর কালো মানুষদের কাহিনি ইউরোপ তথা সারা বিশ্বে ঝড় তুলেছিল এক সময়। আমাদের দেশে হ্যারিয়েট বেচার স্টো-র মতো এমন কেউ ছিলেন না যিনি সাঁওতালদের কাহিনি তুলে ধরবেন। স্বাভাবিকভাবে সাঁওতালদের অভ্যুত্থানের সংবাদ শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টির আড়ালেই ঘটেছিল। এদেশে ছাপাখানা কিন্তু এসে গিয়েছিল। সংবাদপত্র নিয়মিত ছাপা শুরু হয়েছিল, ছাপা হয়েছিল অসংখ্য বইপত্র। কিন্তু সাঁওতালদের কাহিনি প্রকাশিত হয়নি। শিক্ষিত সমাজের চোখে ওরা ছিল ‘ছোটলোক’, ‘ডাকাত’! খেত খামারের অথবা বাড়ির কাজে কখনো কুলি মজুর হিসেবে তাদের কাজে লাগানো হলেও সমাজে তাদের কোনো ভূমিকা স্বীকৃত হয়নি। আজন্ম নিরীহ স্বভাব, শান্তিপ্রিয় মানুষগুলো অস্ত্র ধরতে কেন বাধ্য হল, সেকথা ভাববার অবসর কারও ছিল না। ঘটনা যখন ব্রিটিশ শক্তিকে পিছু হটতে বাধ্য করেছে তখন রাষ্ট্রযন্ত্রের মুখপত্র কিছু সংবাদপত্রে সাঁওতালদের অত্যাচারের বিবরণ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিয়েছে, যাতে জনমনে সাঁওতালদের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি জন্ম না নেয়। আর সেনা নামিয়ে সাঁওতাল পল্লিতে পল্লিতে দমন পীড়ন চালিয়েছিল কোম্পানি সরকারের প্রশাসন। সাঁওতাল বিদ্রোহের কাহিনি হলো সাঁওতালদের অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য করিয়ে নির্বিচারে তাদের হত্যা করার কাহিনি। বলতে গেলে একটি ষড়যন্ত্র এবং পরিকল্পিতভাবে মানুষ খুনের কাহিনি।

উনিশ শতকের বাংলাদেশ বহু ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে চলেছিল। বাংলাদেশের এক শ্রেণির শিক্ষিত শহুরে রাজ অনুগ্রহলোভী বাবু সমাজ সংস্কার, ধর্ম সংস্কার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল, অন্যদিকে সমাজের নিচু তলার বিশাল একটা অংশের মানুষের মধ্যে চলেছিল অস্তিত্ব রক্ষার সংকট। অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে তারা হাতে অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিল। পরিবর্তে তারা পেয়েছিল লাঠি, গুলি, ফাঁসির সাজা। যেখানে সেখানে বিচারের নামে প্রহসন করে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছে। যার কোনো তথ্য সঠিক ভাবে আর কোনো দিনই পাওয়া সম্ভব নয়। সাহিত্যে, কাব্যে পরবর্তী সময়ে কিছু কিছু ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত তথ্য হিসেবে কবি বা সাহিত্যিকরা ব্যবহার করেছেন, সেই সব ঘটনাই মানুষ জানতে পেরেছে পরবর্তী সময়ে। কয়েকজন গবেষক অতি পরিশ্রম করে প্রশাসনিক দলিল দস্তাবেজ ঘেঁটে অনেক পরে সেই সময়ের ঘটনার প্রকৃত বিবরণ প্রকাশ করেছেন। ইতিহাসের ছাত্রছাত্রী ও গবেষণায় আগ্রহী ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সেই ইতিহাসের কাহিনি কিছুটা জানা সম্ভব হয়েছে। তবুও মনে হয়েছে বাস্তবের ঘটনা ছিল আরও কঠিন, ক্রূরতার সীমা পরিমাপ করা অসম্ভব বলা চলে। যেমন, সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক সিধু-কানুকে গুলি করে হত্যা করা হয়নি, তাঁদের ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল। প্রকাশ্যে দিবালোকে তাদের ফাঁসিতে ঝোলানো হয়, যাতে পরবর্তী সময়ে কেউ আর রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে আঙুল তুলবার সাহস দেখাতে না পারে। সিধু কানুর গুলিতে মৃত্যু যাঁরা বলেন, সঠিক বলেন না।

সাঁওতাল বিদ্রোহে ইংরেজ রাজত্ব অবসানের কথা বলা হয়েছিল, ভদ্র বাঙালি সমাজ তা মানতে পারেনি। সাঁওতাল বিদ্রোহ শুধু অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার কারণে সংঘটিত হয়নি, হয়েছিল রাজনৈতিক কারণে। সেজন্য দেখা গিয়েছে ওই সময়ে বিভিন্ন ধরনের অত্যাচারের প্রতিক্রিয়াজাত অন্যান্য বিক্ষোভ-অসন্তোষগুলো রাষ্ট্রশক্তি যেভাবে মোকাবিলা করেছে, সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনের ক্ষেত্রে তারা আরও নৃশংস নারকীয় ভূমিকা নিয়েছে। জনমনে এমন আবহাওয়া তৈরি করা হয়েছে যাতে স্থানীয় শোষক শ্রেণি অর্থাৎ জমিদার, মহাজন, ধনী ব্যক্তিরা অর্থ ও বাহুবল নিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের সহযোগিতা করে। অথচ প্রায় একই সময়ে সংঘটিত নীল বিদ্রোহের ক্ষেত্রে দেখা গেছে বিষয়টি অন্য প্রকৃতির। নীল বিদ্রোহে কয়েকজন জমিদার ইংরেজ রাজশক্তিকে সহযোগিতা তো করেই নি, উপরন্তু বিদ্রোহীদের পরোক্ষে মদত দিয়েছিল। তার কারণ নীল বিদ্রোহ রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে ছিল না। ছিল কতিপয় নীলকরদের বিরুদ্ধে। অনেক জায়গায় সেজন্য দেখা গেছে জমিদাররাও চেয়েছে অত্যাচারী নীলকর সাহেবরা উপযুক্তভাবে জব্দ হোক।

সাঁওতাল বিদ্রোহকে পরবর্তী সময়ে কৃষকদের বিদ্রোহ বলে অভিহিত করা হয়। যেহেতু সমাজের অন্য অংশের কোনো রকম যোগসূত্র ছিল না, যা ঘটেছিল পরবর্তী সিপাহী বিদ্রোহের সময়; সেজন্য এই বিদ্রোহকে গণ অভ্যুত্থান বা মহাবিদ্রোহ না বলে শুধুমাত্র কৃষক বিদ্রোহ বলেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

সাঁওতালরা ছিলেন অত্যন্ত পরিশ্রমী। পাহাড় জঙ্গল পরিষ্কার করে তাঁরা চাষযোগ্য জমি তৈরি করেছিলেন। পাহাড় জঙ্গলের সীমানায় তাঁদের ধারণা দেওয়া হয়েছিল যে যতটা জমি তৈরি করতে পারবেন সবটাই নিষ্করভাবে ভোগ করতে পারবেন বা সেই জমির মালিকানা তাঁরা পাবেন। কার্যত সেটা ছিল সর্বৈব মিথ্যা। জমির মালিকানা পায় নব্য জমিদাররা। সেজন্য সাঁওতালদের বিরুদ্ধে ইংরেজ রাজশক্তিকে সহযোগিতা করে তাঁরা কেউ রায়বাহাদুর বা রাজা থেকে মহারাজা উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। কেউ কেউ ইংলন্ডেশ্বরীর ভোজসভায় আমন্ত্রিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে যারপরনাই আহ্লাদিত হয়েছেন বংশ পরম্পরায়। অথচ রাজশক্তির সমস্ত শোষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়েছে বাংলার এই কৃষক সমাজ।

সাঁওতাল বিদ্রোহের ক্ষেত্রে জমিদার ও তাঁদের আমলাদের অত্যাচার, মহাজনদের অত্যাচার, রাষ্ট্রশক্তির অত্যাচারে ইন্ধন যুগিয়েছিল। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ইংরেজ শাসনের সূচনায় মোগল ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেওয়া হয়। চতুর ইংরেজ আর রেজা খাঁ মিলে বাংলাকে শোষণে জর্জরিত করে। তারপর আসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। বাংলার এক তৃতীয়াংশ মানুষের মৃত্যু হয়, অথচ সরকার ছিল নির্বিকার। ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার পাকা সিদ্ধান্ত হয় ১৭৯৩ সাধারণাব্দে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইংরেজদের দাক্ষিণ্যপুষ্ট হঠাৎ-বাবুদের সামনে লাভজনক বিনিয়োগের ক্ষেত্র তৈরির সুযোগ করে দেয়। তারা সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। প্রাচীন ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা বিলোপের সাথে সাথে প্রাচীন জমিদার বংশগুলো একে একে ধ্বংস হয়। তৈরি হয় ইংরেজদের তাঁবেদার একদল অসংখ্য নতুন ভুস্বামী শ্রেণি, যারা জমিদার হিসেবে আগের জমিদারদের জায়গা দখল করতে চেয়েছিল। এরা প্রায় সকলেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে ষোলো আনা আগ্রহশীল ছিল। সেজন্য প্রজা স্বার্থে বা কৃষকদের স্বার্থ পূরণে কোনো ভূমিকাই নেয়নি। সচেতনভাবেই তারা এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন ছিল। দু-একটি সংবাদপত্র অথবা সংবাদপত্রের সম্পাদকের জাতীয়তাবোধ জাগ্রত থাকায় তাঁরা এই বিষয়টিকে লঘু দৃষ্টিতে দেখার থেকে বিরত থেকেছেন। ২৭.৫.১৮৪০ তারিখের ‘দি ক্যালকাটা কুরিয়র’ নব্য জমিদার শ্রেণি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিল, ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে (বাংলার) কৃষকরা একটুও উপকৃত হয় নি, উপরন্তু এমন একদল লোকের হাতে তাদের তুলে দেওয়া হয়েছে – যাদের অত্যাচার ও নিপীড়নের কথা সারা ভারতে প্রবাদতুল্য।’

এর ফলে যা হবার তাই ঘটেছিল। চিরাচরিত জমিদার প্রজা সম্পর্কের ক্রম অবনতি ঘটতে থাকে। সম্ভবত এই প্রথম সাধারণভাবে গ্রামবাংলার প্রজারা জমিদার এবং তাদের নায়েব-গোমস্তাদের ঘৃণার চোখে দেখতে শুরু করে। নব্য জমিদারদের হরেকরকম খাঁই মেটানো কৃষকদের পক্ষে সম্ভব না হওয়ায়, নিজেদের পরিবারের পেট চালাবার স্বার্থে তারা হাত পাততে বাধ্য হয়। এই অবস্থায় তৈরি হয় এক দল মহাজন। যারা সাগ্রহে এগিয়ে এসে ঋণ দিতে চায় কৃষকদের। কিন্তু পরের বছর যে ভালো ফসল হবেই এমন নিশ্চয়তা ছিল না। সেচ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, অনাবৃষ্টি, পোকা বা বন্য পশুদের আক্রমণ ইত্যাদি নানা কারণে উৎপাদিত ফসলের প্রায় সবটাই ঋণ ও সুদের দায়ে কৃষককে দিয়ে দিতে হত ফসল তোলার সময়। জমিদারের প্রাপ্য আর মহাজনের ঋণ এবং সুদের খাঁই মিটিয়ে কৃষকের হাতে অবশিষ্ট কিছুই না থাকার কারণে সারা বছরের খোরাকিতে তাদের টান পড়ে। ঘুরে ফিরে সেই মহাজনের দ্বারস্থ হতে হয় আবার কৃষককে। উপর্যুপরি এইভাবে কয়েক বছর পর দেখা যায় সংশ্লিষ্ট মহাজন হয়েছে প্রকৃত কৃষকের জমির মালিক, আর কৃষক হয়েছে সেই জমির ভাগচাষী। জানা যায় বীরভূমের মহাজনদের সুদের হার ছিল ৫০ শতাংশ।

কোম্পানির আইনে সম্পত্তি ক্রোক ও জমি হস্তান্তরের সুযোগ নিয়ে নব্য জমিদার এবং মহাজন শ্রেণির দ্বারা কৃষকের সর্বনাশ এভাবেই গ্রাম বাংলাকে ধ্বংস করতে শুরু করেছিল। যা সরাসরি আঘাত করেছিল সাঁওতালদের। কারণ তাঁরা পাহাড় জঙ্গল সাফ করে যে জমি তৈরি করেছিলেন তার কোনো কাগজ ছিল না তাঁদের কাছে। আর বংশ পরম্পরায় যে জমি তাঁরা চাষ করে এসেছেন, একদিন সকালে উঠে জমিতে গিয়ে তাঁরা দেখতে পেলেন জমিদার, মহাজন এবং ব্রিটিশ আধিকারিকরা সিপাই বরকন্দাজ দারোগা সহ লোকজন ফিতে দিয়ে তাঁদের জমি জমা সব মাপতে বসেছে। কী ব্যাপার? না খাজনা দিতে হবে। সাঁওতাল বিদ্রোহের শুরুটা ছিল মহাজনদের বিরুদ্ধে। দেখা গেছে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়লে বহু গ্রাম আক্রমণ করে সাঁওতালরা মহাজনদের বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু সাধারণ প্রজার কোনো ক্ষতি করেনি।

সাঁওতাল বিদ্রোহের লড়াইয়ের কথা সবাই জানেন, তাই সেই কাহিনি আর বললাম না। সাঁওতাল বিদ্রোহের পূর্বের ইতিহাস সংক্ষেপে বলা যাক। ১৮২৩-এ দামিন-ই-কোহ-র সীমানা নির্দিষ্ট করে সরকারের সম্পত্তি ঘোষিত হয়। ১৮৩৬-এ সাঁওতালদের সেখানে বসবাসে উৎসাহ দেওয়ার জন্য একজন স্পেশাল অফিসার নিয়োগ করা হয়। ১৮৩৭-এ জেমস পনেটকে এই পদে নিয়োগ করা হয়। সাঁওতালদের বলা হয় অপরিষ্কৃত জমির জন্য প্রথম তিন বছর তাদের কোনও খাজনা দিতে হবে না। পরের তিন বছর নামমাত্র খাজনা দিতে হবে। এরপর পাঁচ বছরের জন্য জমি লিজ দেওয়া হবে, মাঝিদের পঞ্চায়েত (অর্থাৎ সাঁওতালদের নিজস্ব গ্রাম সমাজ ব্যবস্থা) গ্রামের বার্ষিক খাজনা নির্দিষ্ট করে দেবে। কোম্পানি সরকার কথা এক রকম বলেছিল, কাজে করেছিল বিপরীত। খাজনা উত্তরোত্তর বেড়েই চলছিল। ১৮৩৭ থেকে ১৮৫৫, যা তথ্য মিলেছে তাতে দেখা গেছে ১৮ বছরে খাজনা বৃদ্ধি পেয়েছে ১০ গুণ। সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গি সাঁওতালদের ক্ষুব্ধ করেছিল। জেমস পনেট খাজনা আদায়ের ভার দিয়েছিল স্থানীয় জমিদারদের, জমিদাররা খাজনা আদায়ে কাজে লাগিয়ে ছিল তাদের খাস নায়েব–সুজোয়ালদের। খাজনা আদায়ের নামে জমিদারদের মতো নায়েব–সুজোয়ালরাও সাঁওতালদের ওপর নানা ধরনের অত্যাচার শুরু করেছিল। নানা রকমের সেস আদায় করতো। সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক সিধুর অভিযোগ ছিল, নায়েব-সুজোয়ালরা প্রতি গ্রাম থেকে ৫ থেকে ১০ টাকা অতিরিক্ত সেলামি আদায় করে। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের (ব্রিটিশ প্রশাসনের) দৃষ্টি আকর্ষণ করে কোনও প্রতিকার পাওয়া যায়নি। দামিন-ই-কোহ-র ১২১৮টি গ্রাম থেকে তারা অন্তত ৭৩০৮ টাকা বেআইনি সেস আদায় করেছিল।

সাঁওতালরা যখন জঙ্গল উচ্ছেদ করে পতিত জমি উদ্ধার করে তাকে শস্য শ্যামল করছিল তখন থেকেই আশেপাশের জমিদারদের লুব্ধ দৃষ্টি পড়েছিল সেই সমস্ত জমির ওপর। তাদের পিছু পিছু এগিয়ে এসেছিল মহাজন আর ব্যবসায়ীদের দল। দামিন-ই-কোহতে বাড়তে থাকা জনসংখ্যার পরিসংখ্যান দেখলেই স্পষ্ট হয়। বীরভূমের আশেপাশের অঞ্চল থেকেই তারা এসেছিল। দামিন-ই-কোহ-তে পরপর থানা, আদালত বসতে শুরু হয়। তৈরি হয় আমলা আর পুলিশের দল। আর এরা সবাই নিরীহ সাঁওতালদের শোষণ করবার সুযোগ খুঁজতে থাকে। মহাজনদের অত্যাচার সবকিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। সাঁওতালদের সব থেকে সংকটের সময় ছিল বর্ষাকাল। এই সময় তাঁরা কোনও কাজ করবার সুযোগ পেত না। তাঁদের কোনও উপার্জন ছিল না এই সময়। তাঁদের কোনো সঞ্চয় অভ্যাস ছিল না। এই সুযোগে মহাজনরা প্রথমে সাঁওতালদের বন্ধু সেজে কিছু টাকা বা শস্যকণা ঋণ দিয়ে তাঁদের সর্বস্বান্ত করতে শুরু করেছিল। শুধু সুদ নয়, ওজনে ঠকানো (একবার বিশ বল বাবু!), নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে জাল খত তৈরি করা, প্রতিবাদ করলে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়া, এসব ছিল মহাজনদের নিত্যকর্মপদ্ধতি।

সাঁওতাল বিদ্রোহের আগে এই এলাকা দামিন-ই-কোহ নামে পরিচিত ছিল। উইকিপিডিয়া বলছে, ‘Damin-i-koh (or sometimes referred to simply as Damin) was the name given to the forested hilly areas of Rajmahal hills broadly in the area of present Sahebganj, Pakur and Godda districts in the Indian State of Jharkhand. In 1832, the government set apart a large area in Damin-i-koh for the settlement of the Santals. The population in this tract increased from 3,000 in 1838 to 82,795 in 1851. (সূত্র: ‘Integration of Endogenous Culture Dimension into Development’, 1997, p. 138)’.

এই এলাকায় আদিবাসী মানুষ কতদিন আগে থেকে বসবাস করছেন, সে সম্পর্কে গবেষণা হয়েছে বলে জানা নেই। তবে প্রতিটি বিদ্রোহের ঘটনার সাথে নারীরা যুক্ত ছিলেন। যে কথা সেভাবে ইতিহাসের পাতায় উল্লেখ করা হয়নি। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বঙ্গবিজয়ের সাথে এখানকার পাহাড়িয়া মালদের যোগ আছে। ৬৪৫ সাধারণাব্দে চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙের ভারতভ্রমণ বিবরণীতে উল্লেখ আছে, ওই সময় মৌখরী রাজ্যের উত্তর সীমান্ত ছিল গঙ্গার সীমা ধরে লখিসারী থেকে রাজমহল পাহাড় আর দক্ষিণে গভীর জঙ্গল পর্যন্ত। সেখানে হাতি এবং অন্য অনেক জন্তু জানোয়ার ঘুরে বেড়াতো। চম্পার পূর্ব দিকে কজঙ্গল বা কেই-চিঙ্গ-কেলৌ নামে রাজ্য ছিল। কেই-চিঙ্গ-কেলৌ সম্ভবত দামিন-ই-কোহ এলাকা, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিচয় সেই কথাই পুষ্ট করে। পাহাড়িয়ারাই এখানকার আদি ভূমিপুত্র ছিল। ১৭৭২-১৭৮২ সালে রানি সর্বেশ্বরী এখানকার পাহাড়িয়াদের নিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে। এই হিসেবে সাঁওতাল পরগণা বলে পরবর্তী সময়ে যে জায়গাকে নির্দিষ্ট করা হয়, পাহাড়িয়ারা ছিলেন সেই জায়গার আদি ভূমিপুত্র। দামিন-ই-কোহ সংশ্লিষ্ট ছোটনাগপুরে কোল বিদ্রোহ হয়েছিল ১৮৩১-৩২ সালে। সেখানে সিঁদরায় মানকি তথা বিদরায় মানকি-র বোন সুরগা মুণ্ডার স্ত্রী নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৮৫৫-৫৬ সময়ে সাঁওতাল বিদ্রোহে (সিধু, কানু, চাঁদ এবং ভৈরবের বোন) ফুলু মুর্মু তথা ঝানু মুর্মু নারী বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন। এ ছাড়া যে সমস্ত মহিলাদের নাম পেয়েছি, তাঁরা হলেন রাধা, হীরা, তারা, মৌনি, রাসু, ভব্তেন ও ভবানী (দুজনে একই পরিবারের সদস্য ছিলেন) প্রমুখ অংশ গ্রহণ করে। সাঁওতাল বিদ্রোহের পরবর্তী সময়ে সিংভূমে ১৮৯৫ থেকে ১৯০০ বিরসা মুণ্ডার উলগুলান আন্দোলন হয়। সেই আন্দোলনে মাতাগারু গ্রামের গঙ্গা মুণ্ডারি, কতনা গ্রামের চাঁন্দা মুণ্ডারি, করনফেল গ্রামের সাহা মুণ্ডারি, জমরা গ্রামের গালা মুণ্ডারি, জগদা গ্রামের গৌরী মুণ্ডারি, পীংগু গ্রামের বীজী মুণ্ডারি, হরসাডিহি গ্রামের চসিয়া মুণ্ডারি, জিকিলতা গ্রামের সঞ্জা মুণ্ডারি, বরগলকেল গ্রামের মেদিনী মুণ্ডারি, কিলনাগ গ্রামের রালী মুণ্ডারি প্রমুখ মহিলারা অংশ নিয়েছিলেন।

দেড়শো দুশো বছর আগেকার ঘটনা সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কে এখনও সাধারণ মানুষের যথেষ্ট কৌতুহল আছে। প্রাতিষ্ঠানিক ধারার ছাত্র নই, আবার ছাত্র জীবনে বিষয় হিসেবে ইতিহাস যে পছন্দের বিষয় ছিল এমনও নয়। তবু ইতিহাসকে ভালোবেসে আমি বারবার ছুটে গেছি সাঁওতাল পরগণায়। ছুটে গেছি ভগনাডিহির প্রান্তরে। এই ভগনাডিহির প্রান্তর থেকে হুল অর্থাৎ বিদ্রোহের ডাক দিয়েছিলেন সাঁওতালদের দুই ভাই সিধু-কানু। অপর দুই ভাই চাঁদ এবং ভৈরব তাঁরাও সঙ্গে ছিলেন। বিদ্রোহ করার জন্য তৎকালীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকার তাঁদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেছিল। চার ভাইয়ের মধ্যে একমাত্র সিধু ছিল বিবাহিত। তাঁর বংশধররা আজও দামিন-ই-কোহ-র ভগনাডিহিতেই বাস করেন। দামিন-ই-কোহ-র মধ্যে কিছুদিন আগেও সাঁওতাল পরগণা নামে আমরা যে জায়গাটা চিনতাম, সেই জায়গা সাঁওতাল পরগণা নামে নির্দিষ্ট হয় বিদ্রোহের পরে। সাঁওতালদের জন্য সরকারের প্রশাসনের তরফে পুরস্কার হিসেবে। আজ কিন্তু সেই সাঁওতাল পরগণাও নেই; ভেঙে ছ’টা জেলা করা হয়েছে।

সাত বছর আগে প্রথম গিয়েছিলাম সিধু-কানুর গ্রামে, ওদের বাড়িতে। পরিচিত হই সিধু-র উত্তরসূরি পঞ্চম প্রজন্মের পুরুষ ভাদো-র সাথে। সিধু-কানুর মর্মর মূর্তির সামনে বসে ভাদো, তাঁর স্ত্রী এবং দুই পুত্রের সঙ্গে ছবি তুলি। ভাদোর সঙ্গে ঘুরে দেখি শক্তি স্থল। যেখানে মহেশ দারোগাকে বধ করেছিল বিদ্রোহীরা, যেখানে পরে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল সিধুকে। দেখেছি ভগনাডিহির প্রান্তরকে। কিন্তু কানুকে কোথায় ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল? সেই জায়গার হদিশ নেই। গত বছরের নভেম্বর মাসেও গিয়ে দেখা করি ওদের সঙ্গে। আসলে সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিহাসকে ফিরে দেখে নতুন করে লিখতে চাই। কারণ, আমার মনে হয়েছে এই বিদ্রোহের ঘটনাকে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলতে চায় এখনও প্রতিক্রিয়ার শক্তি। সেজন্য শুরু হয়েছে উদ্যোগ। রাষ্ট্রের দায় তাতে কম নয়। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ…দামিন-ই-কোহ বলে কোনো জায়গা কেউ এখন খুঁজে পাবে না, কেউ জানতে পারবে না সাঁওতালরা বিদ্রোহের পরে সাঁওতাল পরগণা বলে একটা নির্দিষ্ট জায়গা পেয়েছিল! দলিল দস্তাবেজ বের করে অনেক মাথা খাটিয়ে গবেষকরা হয়তো জানতে পারবেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ ভুলে যাবে। যে বটগাছের নীচে দাঁড়িয়ে সিধু কানু স্থানীয় জমিদার, মহাজনদের শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ডাক দিয়েছিল, সেই বটগাছ আজ আর নেই। থাকার কথাও নয়। কারণ সেই ডাক পরবর্তীতে কোম্পানি শাসক ইংরেজদের বিরুদ্ধে গিয়েছিল, সেই ডাক বিদ্রোহীদের কলকাতা অভিমুখে যাত্রা মরিয়া করে তুলেছিল। আর তাই তাকে রুখে দেওয়ার নির্মম চেষ্টা হয়েছিল মাঝপথেই। স্বাধীন দেশেও সেই প্রক্রিয়া বন্ধ হয়নি। মানবতাকে স্তব্ধ করে দেবার মতো শ্বাসরুদ্ধকর কাহিনি সাঁওতালদের অভ্যুত্থান।

সাঁওতাল পরগণায় গত তিন বছর ধরে ১৬৫ বছর আগের সেই সব মানুষদের খুঁজে বেড়িয়েছি। যাঁদের পূর্বপুরুষ বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিলেন। ভাগ্গিস কার্সটেয়ার্স সাহেব সাঁওতাল বিদ্রোহ সংক্রান্ত ‘হাড়মা’স ভিলেজ’ বইটা লিখেছিলেন, আর কিছু মানুষ সেই বই পড়েছেন। তাই খোঁজখবর করতে খুব একটা অসুবিধায় পড়তে হয়নি। দামিন-ই-কোহ’র নাম পরিবর্তন হয়ে সাঁওতাল পরগণা বা ঝাড়খণ্ডের পাকুড় বা দুমকা জেলার আমড়াপাড়া বা গোপীকান্দর ব্লকের অন্তর্গত হয়ে পিপড়া, সিলিঙ্গি, পাড়েরকোল (গ্রামগুলো বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত) গ্রামের নাম যদি পাল্টেও যায় তাহলেও এখনও কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা এগিয়ে এসে বলবেন আমি সিধুর বংশধর, আমি শ্যাম পারগাণার বংশধর, আমি হাড়মা মাঝির বংশধর। সাঁওতাল বিদ্রোহের ঘটনাকে এঁরা এতটাই স্মরণীয় মনে করেন। কিন্তু কারণ শুনলে চমকে যাবেন না। কারণ একটাই, আমাদের স্বাধীন দেশে গোহাটায় গরু কেনাবেচার মতো জনপ্রতিনিধি বিধায়ক এবং সাংসদদের মোটা আর্থিক মূল্যে অর্থাৎ অনেক টাকায় কিনতে পাওয়া যায়। সেখানে এই ধরণের বংশ মর্যাদার কৌলিন্যধারী মানুষদের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও কিছুটা মূল্য আছে। মানুষের আন্তরিক সহানুভূতিকে কাজে লাগিয়ে ভোট বৈতরণী পার হওয়ার জন্য বিদ্রোহের উত্তরসূরিদের প্রয়োজন হয়। কখনও তাঁদের ভোটে দাঁড় করানো হয়, কখনোও বা সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রার্থী তাঁকে নিয়ে ভোট প্রার্থনা করতে প্রচারে বের হন। কিন্তু ইতিহাস থেকে যায় অন্ধকার গলিখুঁজির মধ্যে। ইতিহাসে আলো পড়ে না, তাতে রাবিশ চাপা পড়ে যায়।

যাই হোক খুঁজে বেড়াই। মহেশপুরের আম্বেদকর চকে গাড়ি থেকে নেমেছিলাম চা খাব বলে। সকাল আটটা বাজে। ভালো চায়ের দোকান কোথায় দেখছি। ড্রাইভার মোড়ের কোনার দিকে নিয়ে যেতে চাইছে, ভালো চা পাওয়া যাবে। মুখে অল্প দাড়ি, একটা ছেলে পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় বলে গেল ওই দিকে যান হিন্দুদের ভালো চায়ের দোকান আছে। চায়ের সঙ্গে দুটো লম্বু খেলাম। গোল লম্বু, কেন লম্বু নাম জানিনা, ভালো লাগে। এবার চললাম ইংলিশ পাড়ায়। সেখানে নাকি সাঁওতালদের সঙ্গে ব্রিটিশদের যুদ্ধ হয়েছিল। মহেশপুর ঘনশ্যামপুর ইংলিশ পাড়া। ধনুষপুজা (মহেশপুর) থেকে বাঁশলৈ নদী পার হয়ে সাঁওতালরা এসেছিল। ইংলিশ পাড়ায় পরিচয় হলো সের আলি সেখের সঙ্গে। জানালেন তিনি নৈশ পাহারাদার। রাস্তার দু’ পাশে স্থানীয় দোকানগুলো পাহারা দেন। ৮৫ বছর বয়স; গত ২৪ বছর ধরে ডিউটি করছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে চা খেলাম আমরা চায়ের দোকানে বসে। ইংলিশ পাড়া নাম কেন কেউ বলতে পারলো না। কোনো স্মৃতি চিহ্ন দেখতে পেলাম না। সব সরকারি খাস জমি। স্কুল হয়েছে। দোকান ঘর আবার মানুষের বাড়ি হয়েছে। জায়গার নাম সম্পর্কে কারোর কোন ধারণা নেই। গোপীন সরেন আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন। আমড়াপাড়া হয়ে আমরা প্রথম হাড়মার গ্রাম দেখতে যাব পিপড়া। তারপর শ্যাম পারগাণার বাড়ি ঘর বা বংশধর কেউ যদি থাকে। স্থানীয় পথপ্রদর্শক আমড়াপাড়ার সমাজকর্মী এরসাদ আনসারি।

পাহাড়ের গা বেয়ে জঙ্গলের মধ্যে গ্রামের রাস্তা। পথের বাঁকে বাঁকে সাঁওতাল রমণীরা হাঁড়িয়া বেচতে বসে আছেন। বোঝা গেল হাঁড়িয়া জনপ্রিয় পানীয় হলেও, প্রত্যেক সাঁওতালের গৃহে এ জিনিস তৈরি হয় না। তাই এক দল এটি তৈরি করে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। আনসারি আমাদের গাইড হলেও, জঙ্গলের পথে তিনিও বিভ্রান্ত। যাকে পাচ্ছেন তাকেই জিজ্ঞেস করছেন। বাঁশলৈ নদীর কিনারা ধরে আমরা চলেছি বলেই অনুমান। পথে এক মধ্যবয়স্ক সাঁওতাল টলায়মান অবস্থায় সাঁওতালি ভাষায় কিছু পথনির্দেশ দিলেন। পরিবর্তে বকশিশ চাইলেন। বুঝলাম হাঁড়িয়া খাবে। একটি স্কুলের পাকাবাড়ি বিশাল এলাকাজুড়ে রয়েছে। স্কুলবাড়ির বাঁ দিকের রাস্তা ধরে এগিয়ে গিয়ে সরু রাস্তার পাশে কয়েকটি বাড়ি দেখতে পেলাম। বাড়ি ঘর পাকা হলেও তেমন ভালো অবস্থা নয়। রাস্তা শেষ। শেষ বাড়ির মহিলাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল গ্রামের নাম কিরকিরা। আনসারি বললেন, এটাই পিপড়া। পিপড়া এখন কিরকিরা হয়েছে। বিমর্ষ মনে ফেরার পথ ধরলাম। এবার আলুবেড়া হয়ে পাড়েরকোল, শ্যাম পারগাণার গ্রাম চললাম। পাড়েরকোলা বর্তমানে পাকুড় জেলার আমড়াপাড়া ব্লকের একটি গ্রাম। ২০১১ জনগণনা অনুযায়ী পাড়েরকোলা গ্রামের কোড ৩৬০১২৯। পাড়েরকোলা গ্রামের অবস্থান ছিল ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত পাকুড় জেলার আমড়াপাড়া তহশিলে। ২০০৯ জনগণনা অনুযায়ী পাড়েরকোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ছিল পাড়েরকোলা গ্রাম। আমড়াপাড়ার নিকটেই ৭৫৩ হেক্টর এলাকা নিয়ে পাড়েরকোলা গ্রাম। ৪৬৯টি পরিবার বাস করে এখানে। ২০১১ জনগণনা অনুযায়ী ২৪১১ মানুষের মধ্যে ১২৩৭ পুরুষ, ১১৭৫ মহিলা। ছ’বছর বয়সের শিশুদের সংখ্যা ৪৮৩। ঝাড়খণ্ড রাজ্যের অনুপাতে সাক্ষরতার মান ভালো নয় ৪৬.৬৮ শতাংশ। পঞ্চায়েত রাজ আইন অনুযায়ী বর্তমান সরপঞ্চ (সাঁওতালিতে বলে মাঝি হাড়াম) নির্মল কুমার টুডু। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হলো। বললেন মুণ্ডারা তবু বিরসাকে ভগবান বানিয়েছেন। শ্যাম পারগাণার কিছুই জুটল না। আলোচনান্তে তাঁর সঙ্গে ছবি তুললাম। তিনি শ্যাম পারগাণার বংশধরদের উত্তরসূরী। শ্যাম পারগাণার ২ জেনারেশন আছে, মুচিয়া টুডু-র তিন ছেলে। কিষন +ভাদু+ লক্ষ্মীরাম টুডু, সোমনাথ টুডু, নির্মল টুডু। আমাদের সঙ্গে ছবি তুললেন নির্মল টুডু এবং তাঁর স্ত্রী জয়ন্তী মুর্মু। এছাড়াও শ্যাম পারগাণার আর এক বংশধর দুবরাজ টুডুর মেয়ে ঝানু টুডুর (শ্যাম পারগাণার ছেলে দুবরাজ টুডু, দুবরাজের টুডুর মেয়ে ঝানু টুডু (৭০)) বাড়িতে গেলাম। সেখানে তাঁর সঙ্গে কথা বলে (তিনি এখন জামতাড়ায় আত্মীয়ের বাড়িতে। জানালেন ৩০ তারিখের পর ফিরবেন), তাঁর ছবি সংগ্রহ করলাম। ছবিতে তাঁর কোলে রয়েছে শিলা টুডুর মেয়ে অঙ্কিতা। শিলা ওই বংশেরই মেয়ে। অঙ্কিতা এম এ পড়ছে, সে আমাদের সঙ্গে ছবি তুললো।

পিপড়া যাওয়া হল না। লোকেশন কারোর জানা নেই। দুর্গম পাহাড় জঙ্গলের পথে যেতে মন সায় দিল না। পাকুড়ে ফিরলাম। বিধানসভার ভোটার লিস্টের পাতা খুলে বসলাম। কোথাও যদি কিছু তথ্য মেলে। আনসারি খবর দিল, পাড়েরকোলার তিন কিলোমিটার আগে (পাকুড়ের দিক থেকে লিটিপাড়ার দিকে) শালপাত্তা মোড়, সেখান থেকে দেড় কিলোমিটার পশ্চিমে পিপড়াজোড়ি গ্রাম। পিপড়া এখন লোকমুখে পিপড়াজোড়ি হয়েছে। আর পাকুড় থেকে কয়লা রোড ধরে আমড়াপাড়া হয়ে ঘুমাই মোড় দিয়ে সিলিঙ্গি যেতে হবে। পরে দেখা যাবে। চেষ্টা করবো হাড়মা বা চাম্পাই মাঝির সন্ধান করার।

পিপড়া রাজমহল লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত লিটিপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত গ্রাম। সমুদ্রপিষ্ঠ থেকে ৩০ মিটার উচ্চতায় অবস্থান। ২০১১ জনগণনা অনুযায়ী পিপড়া গ্রাম কোড সংখ্যা ৩৭০৫৩৩। গোপীকান্দর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ব্লক, ঝাড়খণ্ডের দুমকা জেলার অন্তর্গত। পিপড়া ছোট্ট গ্রাম, ইংরেজদের বর্ণনায় ‘হ্যামলেট’। অর্থাৎ শেক্সপিয়ারের বিখ্যাত নাটক হ্যামলেট নয়, খুব ছোট্ট একটা গ্রাম, যেখানে কোনো গির্জা নেই। আগে এই গ্রাম ঝাড়খণ্ডের পাকুড় জেলার অন্তর্গত লিটিপাড়া ব্লকের মধ্যে ছিল। এটা এখন পিপড়া পঞ্চায়েতের মধ্যে। পাকুড় থেকে দূরত্ব ৪০ কিমি। লিটিপাড়া থেকে দূরত্ব ২৯ কিমি। পিপড়ার পিনকোড ৮১৪১১১, প্রধান পোষ্ট অফিস আমড়াপাড়ায়। পিপড়ার পূর্ব দিকে মহেশপুর ব্লক, কাঠিকুণ্ড ব্লক পশ্চিমে, উত্তরে আমড়াপাড়া আর দক্ষিণে পাকুড়িয়া ব্লক। পিপড়ার নিকটবর্তী গ্রাম পাথারিয়া (দূরত্ব ৮ কিমি), খেজুর ডাঙ্গাল (দূরত্ব ৮ কিমি), ডুমাচির (দূরত্ব ১৩ কিমি), মহুলপাহাড়ি (দূরত্ব ১৩ কিমি), জামুগড়িয়া (দূরত্ব ১৪ কিমি)। পাকুড় আর সাহেবগঞ্জ জেলার একেবারে সীমানায় পিপড়া গ্রাম। সাহেবগঞ্জের পাথনা গ্রাম পিপড়ার উত্তরে। স্থানীয় মানুষের ভাষা হিন্দি। মাত্র ২৬৮ জনের বাস, এর মধ্যে ৫০.৪ শতাংশ মহিলা। ৫০টি মাত্র ঘর আছে। সাক্ষরতার হার ২৫.৭ শতাংশ। নারী সাক্ষরতার হার ১১.৯ শতাংশ।

পরের দিন আনসারি ফোন করলেন দুপুরে। জানালেন পিপড়া গিয়েছিলেন। আমঝাড়ি গ্রাম হলো পূর্বতন পিপড়া গ্রাম। অনেক খোঁজাখুঁজি করে তিনি হাড়মা মাঝির বর্তমান বংশধরদের খোঁজ পেয়েছেন। ওরা কোল তাই এখন কোল পদবী ব্যবহার করেন। জানালেন হাড়মা মাঝির তিন ছেলে ছিল। বড় ছেলের নাম ভগন কোল। মেজ ছেলের নাম বড়কা কোল। ছোটো ছেলে শুকু কোল। হাড়মা মাঝির বড় ছেলে ভগনের একমাত্র মেয়ে নাম বিটি কোলিন। তাঁর দুই ছেলে। নাম যথাক্রমে মুন্সী আর বড়কা। হাড়মা মাঝির মেজ ছেলে বড়কা কোলের ছেলের নাম ধেনা কোল। ধেনা কোলের তিন ছেলে। যথাক্রমে সঞ্চারিয়া, রামেশ্বর এবং সীতকার। হাড়মা মাঝির ছোট ছেলে শুকু কোল। তাঁর তিন ছেলে। যথাক্রমে নাম জীবন, টুডু এবং পালকা। জীবন কোলের বর্তমান বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। এঁরা আমঝাড়ির বাসিন্দা। আমঝাড়ির পূর্ব নাম পিপড়া! অবাক হলাম। টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশনের নাম উত্তমকুমার। ইতিহাস গুলিয়ে দেবার এ কী চক্রান্ত! ধাঁধায় পড়ে গেলাম। প্রথমত সাঁওতাল আর কোল পার্থক্য। দ্বিতীয়ত কার্সটেয়ার্স সাহেব লিখেছেন হাড়মা মাঝির বড় ছেলে চাম্পাই। সে যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। চাম্পাই আবার হাড়মা মাঝির বাবার নাম। দাদুর নামে নাতির নাম, এটা সাঁওতালদের চলিত প্রথা।

আপাতত হাড়মা-র আদি নিবাস সিলিঙ্গি যাওয়া পরিত্যক্ত হল। গুগুল সার্চ করে সরকারি সুলুকসন্ধানে জানতে পারলাম ২০১১ জনগণনা অনুযায়ী সিলিঙ্গি পাহাড় গ্রামের কোড ৩৭০৫০১। গোপীকান্দর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ব্লক ঝাড়খণ্ডের দুমকা জেলার অন্তর্গত। দুমকা থেকে দূরত্ব ২৫ কিমি। ২০০৯ জনগণনা অনুযায়ী ওরমো হচ্ছে সিলিঙ্গি পাহাড় গ্রামের গ্রাম পঞ্চায়েত। ২৯৫.৫৫ হেক্টর এলাকায় ২৭টি বাড়ি বা পরিবার নিয়ে এই গ্রাম। জনসংখ্যা মাত্র ১৩৮। এর মধ্যে পুরুষ ৬৭, মহিলা সংখ্যা ৭১। সিলিঙ্গি পাহাড় গ্রামের সবচেয়ে নিকটবর্তী শহর গোপীকান্দর। আবার হেট সিলিঙ্গি আর একটি গ্রাম আছে। ২০১১ জনগণনা অনুযায়ী হেট সিলিঙ্গি গ্রামের কোড ৩৭০৫০০। দুমকা জেলার গোপীকান্দর তহশিলে এই গ্রাম দুমকা থেকে ৩৫ কিমি দূরে। ২০০৯ জনগণনা অনুযায়ী ওরমো এই হেট সিলিঙ্গি গ্রামের গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম। পাহাড় জঙ্গলের ১৮৯.৮৭ হেক্টর এলাকায় মাত্র ৪৮ টি পরিবারের বাস। জনসংখ্যা ২০০, এরমধ্যে পুরুষ ৯১, মহিলা ১০৯। হেট সিলিঙ্গি গ্রামের সবচেয়ে নিকটবর্তী শহর হচ্ছে দুমকা।

পরের দিন চললাম ভগনাডিহির পথে। তোরাই নদী পার হয়ে রামনাথপুর পাহাড় ডান দিকে রেখে আমরা সোজা চললাম লিটিপাড়ার দিকে। সামনে বিখ্যাত হিরণপুর হাট। এখানে মিশনারিদের খুব পুরোনো হাসপাতাল ছিল। অনেকদিন ধরে বন্ধ আছে। সম্প্রতি ভারতের আম্বানি গ্রুপের পিরামল ফাউন্ডেশন হাসপাতাল সম্পর্কে আগ্রহ দেখাচ্ছে। তারা সার্ভে করেছে। রাস্তার পাশে দেখলাম কমলা রঙের ধূলিধূসরিত রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে আছেন। বিখ্যাত হিরণপুর হাট এখন মুসলিম আর ভগতদের দখলে। জাঁকজমকপূর্ণ ছট পুজোতে মজেছে। নেতাজি সুভাষ চক ডান দিকে রইলো। দেখতে পেলাম এখানে হরি কীর্তন হয়। একটা বিশাল বড় পাকা নাট্যমঞ্চ রয়েছে। কিছু তিলক কাটা হিন্দুদের রাস্তায় দেখতে পেলাম। হিরণপুর থেকে লিটিপাড়া রাস্তা ধরলাম। করিয়োডি স্কুল ডানদিকে পড়ে রইলো। রাস্তার দুপাশে জোলাদের দোকানঘর। বাদল চক পার হলাম। লিটিপাড়ার দিকে যত এগোনো যায় তত আদিবাসীদের বাড়ির সংখ্যা বাড়ছে।

লিটিপাড়া একটা গ্রামীণ ব্লক, খুবই পশ্চাৎপদ এলাকা। রঘুবর দাস যখন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন এই ব্লক দত্তক নিয়েছিলেন। অর্থাৎ এই ব্লকের লালন পালনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কুঞ্জবন পিছনে রইলো। ধর্মপুর হয়ে বোরিও বারহেটের রাস্তায় যাচ্ছি আমরা। পাহাড় কেটে এই রাস্তা তৈরি হয়েছে। ধরমপুরে চটকম উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, জানুয়ারিতে সেখানে মেলা হয়। এখানকার পাহাড়গুলোতে পাহাড়ের ওপরে পাহাড়িরাদের বাস আছে। ধরমপুরে কোলিয়ারি হয়েছে। ঘাঁটি রাস্তা ওপরে উঠছে। জানতে পারলাম বর্তমানে ন-দশটা সরকারি যোজনা আদিবাসীদের জন্য কাজ করে। তাতে নাকি আদিবাসীরা সুখে শান্তিতে খুব ভালো আছে। দিনমজুরি করার জন্য তাদের বাইরে যেতে হয় না। তার উপরে আছে কোলিয়ারির কামাই। এখানকার আদিবাসীদের আর্থিক অবস্থা সেজন্য ভালো। আমরা আবার নিচের দিকে নামতে লাগলাম। ধরমপুর থেকে গোড্ডা দুমকা বারহেট বোরিও রাস্তা ভেঙ্গেছে। আমরা এবার চললাম বারহেট বোরিও-র পথে।

আবার উঁচুতে উঠতে হচ্ছে। দূরে দূরে উঁচু নিচু জমি গাছপালায় ভাঁটা পাহাড় দেখতে পাচ্ছি। বারহেটের মুখে দেখলাম সাইকেলে করে কয়লা বস্তায় ভরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ঠেলে ঠেলে। এটা দু নম্বরী না এক নম্বরী ব্যবসা বুঝতে পারি না। ভুতের মতো চেহারার লোকগুলো সাইকেলে এভাবে কয়লা চাপিয়ে সারাদিনে কত টাকা রোজগার করে, আর ক’জনের ভরণ-পোষণ চালায় এসব জানবার ইচ্ছে হয়। কিন্তু জানি এসব প্রশ্ন ওদের শুনতে ইচ্ছে করে না। আবার ওদের যারা পরিচালনা করে তারা অখুশি হবে। এজন্য লোকগুলোর কাজ হারাবার ভয় আছে। এই কয়লা শিল্প দিন দিন বেশ চনমনে হয়ে উঠেছে। এমটা কোম্পানি নাকি বহু টাকা মেরে দিয়ে চলে গিয়েছে। কোম্পানি বন্ধ হয়েছিল, কাজ হারানো মানুষগুলো ফিরেছিল চাষের কাজে। দু দিকে পাকা সোনালী ধান কোথাও কাটা অবস্থায়, কোথাও কাটার অপেক্ষায় পড়ে আছে। এখন আবার নতুন কোম্পানি কয়লা তোলার কাজ শুরু করেছে। কয়লা কাটা চালু হতেই নতুন করে আবার কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে এই এলাকা। মানুষের রুটিরুজি সমস্যা এভাবেই সম্পন্ন হচ্ছে দু নম্বর পথে। অথচ এটা এক নম্বর হতে পারতো। বারহেটের বাজারের অতি নিকটে পরিচয় হল স্যামসন বুড়োর সাথে। চায়ের নিমন্ত্রণ করলেন। স্যামসন টুডু, ৭৪, বারহেটের সান্থালি এলাকায় তাঁর পাকা বাড়ি। পরিচয় হল। একসময় সক্রিয়ভাবে সমাজ কর্মী হিসেবে কাজ করেছেন। এখন তরুণদের নেতৃত্ব দেন। চা খেয়ে গুমানি নদী পার হলাম। ভগনাডিহি।

ভগনাডিহি খুবই পরিচিত আমার। বেশ কয়েকবার আসা হলো। ভাদো বাড়িতে ছিল না। ওর স্ত্রী সঞ্জলি আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। বন্ধুদের সঙ্গে আলাপচারিতা শেষে আমরা সিধুদের ঠাকুর দর্শন করতে গ্রামের ভিতরে গেলাম। স্নানের জায়গা এবং সেই শিবলিঙ্গের মতো পাথর দেখে ফিরলাম। তার আগে সঞ্জলির সঙ্গে ছবি নেওয়া হলো। ভগনাডিহিতে সিধুর বংশধরদের খুঁজে বেড়াতে আমাকে খুব বেশি বেগ পেতে হয় না। কারণ তাঁরা আমার পূর্ব পরিচিত। কিন্তু ভগনাডিহির প্রান্তর খুঁজে পেতে এবারে (২০২০) বেশ বেগ পেতে হয়েছে। ভগনাডিহিতে যে বটগাছ দেখেছিলাম, সেই বটগাছ এখনো দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তাকে ঘিরে যে পাঁচিল উঠেছে সেই পাঁচিল হচ্ছে মুসলিমদের কবরস্থানের সীমানা। বটগাছের নিচে দেখি সদ্য কয়েকটি কবরের মাটি, টাটকা বাতাস কাটছে। সেখানে আমাদের ঘোরাঘুরি করতে দেখে স্থানীয় প্রশাসনের অধ্যক্ষ মহম্মদ দিন আনসারির ছোটো ভাই মহম্মদ সমীর আনসারি রাস্তার পাশে মোটরসাইকেল স্ট্যান্ড করে রেখে ছুটে এলেন। কবরস্থানের ওপর ঘোরাঘুরি করছেন আপনারা? বললাম, শ্রদ্ধেয় ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে এবং গবেষক অরুণ চৌধুরীর সঙ্গে এসে দেখেছিলাম, এই বটগাছ এবং ভগনাডিহির প্রান্তর। যেখানে দাঁড়িয়ে সিধু-কানু ১৮৫৫-র ৩০ জুন ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান জানিয়েছিলেন। কমপক্ষে দশ হাজার সাঁওতাল সেদিন সেই জমায়েতে হাজির ছিল। সমীর আনসারি বললেন, ‘না না না’। এই জায়গা আমার বাবা দাদাদের বহুত দিন আগে থেকেই কবরস্থান হিসেবে পরিচিত। বললাম, তাহলে হুল দিবসের আহ্বান কোন জায়গা থেকে দেওয়া হয়েছিল? সেই জায়গাটা কোথায়? উত্তর পেলাম, ‘সে জানি না’। দেখলাম ওই পাঁচিল লাগোয়া কয়েকটি মুসলিম পরিবারের ঘর তৈরি হয়েছে, তারা জটলা করছে। এসব আগে দেখিনি। রাস্তার ওপারে সিধু-র বংশধরদের ঘরবাড়িগুলো তেমনি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওখানে সাঁওতালদের বসতি। এপারে বেশ কয়েকটি নতুন মুসলিম বসতি গড়ে উঠেছে। দেখেই বোঝা যায় এগুলো সব নতুন। বসতি গড়ে উঠতেই পারে। তা বলে ১৮৫৫-র ৩০ জুনের শালগিরার আহ্বানের জায়গাটা হারিয়ে যাবে? কথায় কথায় সমীর আনসারির কাছে জানতে পারলাম, স্থানীয় বিডিও সেদিন (২০.১১.২০২০) কাছেই একটি স্থানীয় অফিস বাড়িতে কোনও প্রশাসনিক কাজে এসেছেন। একবার প্রশ্ন করা যায় কিনা, ছুটলাম। না, তিনি নেই। মিটিং শেষ করে চলে গিয়েছেন। জানি না, ঘটনা কাকতালীয় কিনা। আদৌ কী এসেছিলেন?

২০১৬ সালের পর সাঁওতাল মুসলিম বিভেদের দেওয়াল তুলে ভগনাডিহিতে রাস্তার পাশে পাঁচিল ঘেরা অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা পুরোনো বটবৃক্ষ। আর তার নিচেই মুসলিমদের কবরস্থান। জানি না সেই বটবৃক্ষের চোখে কোনো অশ্রু গড়িয়ে পড়ে কিনা! ওই গাছের ছবি সহ প্রান্তরের ছবি সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা লেখা হয়েছে যে সমস্ত বইতে, প্রায় সব লেখক এবং ঐতিহাসিক তাঁদের বইয়ে ওই ছবি ব্যবহার করে বটগাছ এবং ভগনাডিহির প্রান্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। আমার মাথায় আসে না, তাহলে সেই জায়গা হাওয়ায় মিলিয়ে যায় কী করে? ভগনাডিহির সেই প্রান্তর এখন ভাগ হচ্ছে। কোথাও রাজপথ তাকে টুকরো করছে, কোথাও অন্য সম্প্রদায়ের শেষকৃত্যের জন্য জায়গা নির্দিষ্ট হচ্ছে। নির্বাচিত সাংসদ, সমাজকর্মী এবং ঐতিহাসিকদের কাছে আমার প্রশ্ন, ভগনাডিহির যেখানে দাঁড়িয়ে সিধু কানু হুলের ডাক দিয়েছিলেন সেই ভগনাডিহি গ্রাম রইলো, সিধু কানুদের বাড়ি রইলো, আর ভগনাডিহির প্রান্তরের বেঁচে থাকার কথাটা আপনারা একটু ভাববেন না? জায়গাটা ধ্বংস হয়ে যাবে?

তথ্য কৃতজ্ঞতা:

সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কে বাংলা, ইংরেজি এবং হিন্দি ভাষায় লেখা যা আমাদের দেশে পাওয়া যায় প্রায় সব বইয়ের সহযোগিতা নিয়ে কাজ করেছি। এছাড়া বিভিন্ন ওয়েবসাইট এবং সরেজমিনে ঘোরাফেরার সময় বিভিন্ন মানুষের সাক্ষাৎকার ও অভিজ্ঞতায় এই লেখা।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা:

‘আজাদী কে আন্দোলন কী অদৃশ্য স্ত্রীয়াঁ’, কুমারী মীরা রানী, পিএইচডি শিক্ষার্থী, গান্ধি এবং শান্তি অধ্যয়ন বিভাগ, মহাত্মা গান্ধি অন্তরাষ্ট্রীয় হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয়, গান্ধি হিলস, ওয়ার্ধা ৪৪২০০১, মহারাষ্ট্র।

অত্যাচার চলছে, চলবে, যতদিন থাকবে পৃথিবী।

অত্যাচার চলছে, চলবে, যতদিন থাকবে পৃথিবী।

It’s a very insightful writing. Many stories of Santhal Hul has been collected from people. Writer has given an account of a great mutiny in a very plausible way. Thanks to all who were source of his writing the memory of Santhal Hul

জাগ্রত মন থাকলে অবশ্যই এরকম লেখা যায় ।সমৃদ্ধ করার কাজে আপনি সহায়তা করে চলেছেন ।কৃতজ্ঞতা জানাই ।অনুসরণ করুক সবাই জানুক সত্যি টা কি ।সাম্প্রতিক এইসব লেখার বহুল প্রচার দরকার ।ভালো মানুষের মুখোশে ওদের সামনে রেখে অনেক অনৈতিক কাজ শুরু হয়েছে ।

আর কি ।আমার মেলে কি লেখা টাপাঠানো যাবে ?

[email protected]

শুভ সকাল ।দিনটা ভালো কাটুক ।

আপনার লেখা পড়লাম। এখানে আরও একটা লেখা এই বিষয়ে দেখেছি।

খুব ভালো লাগলো এই উপস্থাপন টি।

আমি নিজে মনে করি ভগনাডিহি ও দামিন ই কোহ এই দুটি ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক ভূমি।

সিধো কানহো ও শ্যামপরগণা এই কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলি এই ভূমি স্পর্শ করে

মাতৃভূমির স্বাধীনতার অঙ্গীকার করেন আর এত বছরের মধ্যে ও দেশের মানুষের মধ্যে সচেতনতা জাগ্ৰত হলো না?

কি দুঃখজনক ব্যাপার।সাধে কি আর দিকু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছিল।

এই ধরণের স্বার্থান্বেষী মনুষ্য সমাজের বর্বরোচিত আচরণের জন্য এই ইতিহাস বিকৃতির ট্রাডিশন চলছে ও চলবে।

কিন্তু অন্ধকারে বসে ও আমার বিশ্বাস কোন এক সময় এই আগুন আবার জ্বলে উঠবে এবং সেবার কিন্তু বিফল হবে না শ্যামপরগণার স্বপ্ন। ্