প্রাগিতিহাস: বাংলা ভাষায় পপুলেশন জেনেটিক্সচর্চার প্রথম প্রয়াস

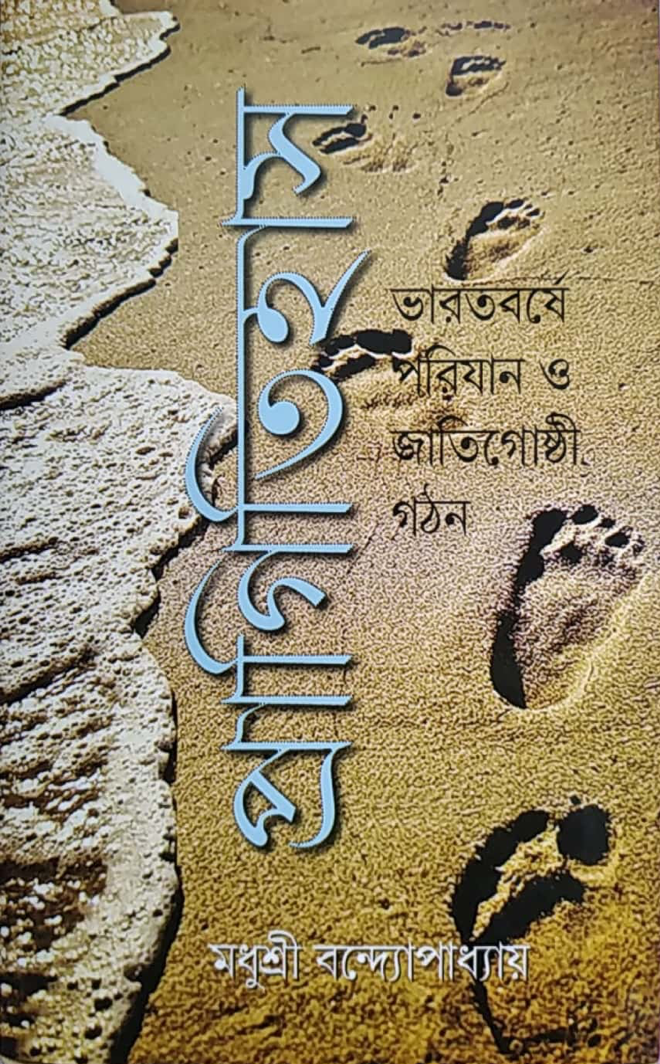

(গ্রন্থ নাম: প্রাগিতিহাস : ভারতবর্ষে পরিযান ও জাতিগোষ্ঠী গঠন; লেখিকার নাম: মধুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রকাশক: গাঙচিল)

ইতিহাস, প্রাগিতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের ধূসর অস্পষ্ট অংশগুলিকে ভালোভাবে জানা বোঝার জন্য বিজ্ঞানের নানা ধারার সাহায্য অনেকদিন ধরেই নেওয়া হয়ে থাকে। নৃতত্ত্ব, জাতিগোষ্ঠীর পরিযানকে বোঝার ক্ষেত্রে শারীরস্থান বিষয়ক (অ্যানাটমি) বিদ্যার ব্যবহারও বেশ অনেকদিনের ব্যাপার। চুলের রঙ ও ধরন, চামড়ার রঙ, চোখের রঙ, নাকের গড়ন, মাথার খুলির গড়ন – ইত্যাদি নৃতাত্ত্বিক আলোচনায় দীর্ঘদিন ধরেই গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। সেই সময়ে বিজ্ঞানের জগতের অগ্রগতি এইটুকু সুযোগই নৃতাত্ত্বিকদের হাতে তুলে দিয়েছিল। কিন্তু গত কয়েক দশকে নৃতত্ত্ব ও পরিযানের আলোচনা জিনবিদ্যার হাত ধরে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়েছে। এই পরিবর্তন এত গভীর আর ব্যাপক যে এখন নৃতত্ত্ব ও পরিযানের আলোচনায় অ্যানাটমি ভিত্তিক পুরনো অনেক ধারণাকেই একেবারে বাতিল করে দিয়ে তার উপাত্তগুলিকে নতুন জ্ঞান দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হচ্ছে। ইউরোপ আমেরিকার সমাজবিজ্ঞান চর্চায় এই কাজ অনেকদিন আগেই শুরু হয়ে গেছে। ভারতে বিজ্ঞানীদের গবেষণাপত্রের বাইরে সমাজবিদ্যার জগতে এই নিয়ে অল্পস্বল্প যা লেখা হয়েছে তা সবই মূলত ইংরাজিতে। বছর দুয়েক আগে প্রকাশিত এরকম একটি বই, টনি জোসেফ এর ‘আর্লি ইন্ডিয়ানস’ এর মধ্যে বেশ জনপ্রিয়তাও পেয়ে গেছে। কিন্তু বাংলা সহ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় এই সংক্রান্ত আলোচনা খুবই অপ্রতুল। সেই দিক থেকে আমরা এখন যে বইটির আলোচনা করতে চলেছি, মধুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা “প্রাগিতিহাস: ভারতবর্ষে পরিযান ও জাতিগোষ্ঠী গঠন” একটি মাইলফলক বলে গণ্য হতে পারে। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে বাংলা ভাষায় এই বিষয় নিয়ে এইরকম বই আগে লেখা হয় নি। যেহেতু বিষয়টি অনেক বাঙালি পাঠকের কাছে একেবারে নতুন ঠেকতে পারে, তাই প্রবেশক হিসেবে কয়েকটা কথা বলা জরুরী।

এই বইটি যে বিষয় নিয়ে লেখা সেই বিষয়টিকে ইংরাজিতে বলা হয় পপুলেশন জেনেটিকস। এর বাংলা লেখিকা করেছেন ‘জনজাতি জিনবিদ্যা’। শেষ কুড়ি বছরে জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা আধুনিক মানুষের বিবর্তন ও পরিযান নিয়ে বহু নতুন তথ্য দিয়ে সামগ্রিক ভাবে অভূতপূর্ব দিকনির্দেশ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ‘জিনবিদ্যা’ বা জেনেটিক্স। জিনবিদ্যাভিত্তিক গবেষণা ইতিহাস লেখাতে এনেছে যুগান্তর। এখন শুধু আমাদের দেহের ডিএনএ নয়, বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করছেন ফসিলের প্রাচীন ডিএনএ। ফসিলের প্রাচীন ডিএনএ বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত তথ্য খোঁজ দেয় জনগোষ্ঠীর উৎসের, প্রাগিতিহাসের। এই তথ্যের সাহায্যে যেখানে ফসিল পাওয়া গেছে সেই অঞ্চলে যে পরিযান হয়েছিল তার সম্পর্কে আমরা সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে পারি। আবার নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলে কোন ফসিল না পাওয়া গেলেও, তার নিকটবর্তী এলাকায় প্রাপ্ত ফসিলের সাহায্যে ওই অঞ্চলের পরিযানের গতিপথ বুঝতে পারা যায়।

ওয়াটসন এবং ক্রিক ডিএনএ-র গঠন আবিষ্কার করেছিলেন ১৯৫৩ সালেই। এই আবিষ্কারের অপরিসীম গুরুত্বের জন্য তাদের নোবেল পুরষ্কার দেওয়া হয় ১৯৬২ সালে। তবে আজ থেকে তিরিশ বছর আগেও হিউম্যান জিনোম সিকোয়েন্স বিজ্ঞানীদের পুরোপুরি আয়ত্তে না আসায় পরিযান, প্রাগিতিহাস, নৃতত্ত্ব – এই ধরনের কাজে তার ভূমিকা কতটা হবে, অ্যানাটমি যে পরিমাণ সাহায্য করে এইসব গবেষণায় জিনবিদ্যা তা করবে কিনা – তাই নিয়ে বিতর্ক ছিল। এই বিতর্কের গল্পটি একটি বিখ্যাত বই থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করা হল লেখার শেষে। আগ্রহী পাঠকেরা দেখে নিতে পারেন।1

সিকি শতাব্দী পর আজকে দাঁড়িয়ে আমরা বুঝতে পারছি যে, জিনবিদ্যা আমাদের কতটা তথ্য দিতে পারে সেই সংশয়ের অবসান ঘটে গেছে, শুধু তাই নয়, বরং বলা যায় জিনবিদ্যাই হল নৃতত্ত্ব, পরিযান, প্রাগিতিহাস চর্চার মূল হাতিয়ার। বিশেষ করে প্রাচীনকালের ফসিল এর জিনোম সিকোয়েন্সের কলাকৌশল বিজ্ঞানীদের আয়ত্তে এসে যাওয়ার পরে জিনবিদ্যার সাহায্যে প্রত্নতত্ত্ব ও প্রাগিতিহাস সম্পর্কে জানাবোঝায় নতুন দিগন্ত খুলে গেছে। একইসঙ্গে অবশ্য মনে রাখা দরকার জিনোম সিকোয়েন্সিং এর এই হাতিয়ারটি বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা – শরীর সংস্থানবিদ্যা (অ্যানাটমি), প্রত্ন উদ্ভিদবিদ্যা (প্যালিও বোটানি), প্রত্ন ভূতত্ত্ব (প্যালিও জিওলজি), প্রত্ন পরিবেশবিদ্যা, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই পপুলেশন জেনেটিকস চর্চায় আমাদের সহায়তা করে।

মধুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইটি মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। তার প্রথম অধ্যায়টি জিনবিদ্যা ও পরিযান সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলিকে সহজ সরল করে এমনভাবে উপস্থাপন করেছে যে বিজ্ঞানে অদীক্ষিত সাধারণ পাঠকরাও বিষয়টিকে বুঝতে পারবেন। তবে সরলভাবে বলার তাগিদে কোথাও বৈজ্ঞানিক ধারণাকে তরল করার দরকার পড়েনি, এটা লেখিকার রচনাশক্তির নৈপুণ্যকে দেখিয়ে দেয়।

বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে আধুনিক মানুষ বা হোমো সেপিয়েন্স এর আগের বিভিন্ন মানব প্রজাতি – হোমো হাবিলিস, হোমো ইরেক্টাস, হোমো হাইডেলবার্গেন্সিস, হোমো ডেনিসোভান, হোমো নিয়ান্ডারথাল প্রভৃতির কথা। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে আধুনিক মানুষ বা হোমো সেপিয়েন্স এর আফ্রিকা থেকে বেরিয়ে আসার পর্বটি। আউট অব আফ্রিকার কথা বলতে গিয়ে লেখিকা এর কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রত্ন পরিবেশবিদ্যার নানা উপাত্তকে সামনে নিয়ে এসেছেন। এই প্রসঙ্গে হোমো সেপিয়েন্স এর সঙ্গে তার অন্যান্য জ্ঞাতি ভাইদের মোলাকাতের ফলে সৃষ্ট নানা সম্ভাবনার কথা অত্যন্ত উপভোগ্যভাবে গল্পের ছলে লেখিকা বর্ণনা করেছেন। এখানে কল্পনা ও গল্পের বুনট রয়েছে কিন্তু তা বৈজ্ঞানিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ভিত্তিতেই বিকশিত। ক্রমশ বলা হয়েছে মহাপরিযানের যাত্রাপথটির কথা এবং সেই সূত্রেই অনিবার্যভাবে এসেছে ভারতে প্রবেশের আখ্যানটি। কীভাবে বিজ্ঞান গবেষণার বিভিন্ন উপাত্ত এই আখ্যানটিকে বলিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠা করে তা এখানে বিশদে আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে জিনবিদ্যার সাধারণ কিছু কথার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন লেখিকা। জেনেটিক জনগোষ্ঠী বা হ্যাপলোগ্রুপের ধারণা যাদের নেই, তারা সহজ সরলভাবে এখানে তা পেয়ে যাবেন। এই সূত্রেই লেখা হয়েছে চতুর্থ পরিচ্ছেদটি। যেখানে আদি ভারতীয়দের জিনগত পরিচয় সম্পর্কে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়েছে, তাকে সংক্ষিপ্ত ও সংহতভাবে লেখিকা পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

প্রায় সত্তর হাজার বছর আগে আফ্রিকা থেকে বেরিয়ে পড়ার পাঁচ হাজার বছরের মধ্যেই ভারতে হোমো সেপিয়েন্সদের প্রথম দলটি প্রবেশ করে। তারপর দীর্ঘদিন ভারতে বড় ধরনের কোনও পরিযান হয় নি। প্রায় বারো হাজার বছর আগে ইরানের জাগ্রোস অঞ্চল থেকে দ্বিতীয় বড় পরিযানটি সম্পন্ন হয়। এরা আউট অফ আফ্রিকার প্রথম দলটির সঙ্গে সংশ্লেষিত হয় ও এক নতুন এক জনগোষ্ঠী এই মিশ্রণের ফলে গড়ে ওঠে। এই মিশ্রিত জনগোষ্ঠীর মানুষরাই সিন্ধু সভ্যতার রূপকার ছিল। বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় জুড়ে এই পর্বটির ওপর নানাদিক থেকে আলো ফেলা হয়েছে। আলোচনায় এসেছে রাখিগর্হি থেকে প্রাপ্ত ফসিলের জিনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সাম্প্রতিক গবেষণালব্ধ ফলাফলগুলি। ভারতবর্ষে মানুষের মিশ্রণের প্রাথমিক ইতিহাসটি খুব চমৎকারভাবে এখানে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে এরপর ভারতে আসা ইন্দো ইউরোপীয় ভাষাভাষী মানুষদের পরিযানের কথা। আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে তারা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে ভারতে এসেছিল। অনেকে বলতে চান যে ইন্দো ইউরোপীয় ভাষাভাষীদের আদিবাসভূমি ছিল ভারত। ‘এখান থেকেই আর্যরা বাইরে গেছে ও পৃথিবীর নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছে’। এই রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক দাবি কত অসাড় ও জিনবিদ্যা নির্ভর গবেষণা কীভাবে এই দাবিকে নস্যাৎ করে, এই বইতে লেখিকা তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার আর্য বা ইন্দো ইউরোপীয়দের একটি ভাষিক জনগোষ্ঠী হিসেবেই বিবেচনা করা দরকার, একটি নির্দিষ্ট জাতি হিসেবে তাদের কোনও অস্তিত্ব কোথাও কোনও সময়েই ছিল না।

ভাষাবিদ্যার দীর্ঘকালীন গবেষণা কীভাবে আধুনিক জিনভিত্তিক গবেষণার হাত ধরছে, তা বোঝার জন্য লেখিকার অন্য একটি লেখা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যাক, “বহু আগে ভারতবর্ষে বসবাসকারী ইউরোপীয়রা বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষার সাথে কিন্তু আমাদের সংস্কৃত ও উত্তর ভারতীয় অন্য কিছু ভাষার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন। সেই ১৫৮১ CE তে গোয়ায় বসবাসকারী পি.সসেটি সংস্কৃত ও ইতালীয় সংখ্যাবাচক শব্দের মিল খুঁজে পান। ১৭৮৬ CE তে এশিয়াটিক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিকীতে স্যার উইলিয়াম জোন্স, তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের এক ভাষাতত্ত্ববিদ, প্রস্তাব করেন যে, সংস্কৃত, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার উৎস এক। আজকের ইউরেশিয়া জুড়ে বিভিন্ন ছড়িয়ে টাকা অঞ্চলে ভাষাগুলির সাদৃশ্য প্রাচীন কোন এক সময়ে দৃঢ় সাংস্কৃতিক সংযোগের ইঙ্গিত করে।

এই পর্যবেক্ষণ প্রমাণ করে সুদূর ইতিহাসে এদের মধ্যে কোন এক সংযোগ ছিল। সমগ্র ইউরোপীয় ও প্রাচ্যের কিছু ভাষার উৎসের সন্ধানে সেই সময় থেকেই এক আদি ভাষার খোঁজ চলে।

শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে এক ভাষা বৃক্ষ তৈরি করা হয়, তার শাখা প্রশাখাগুলি প্রাচীন ও আধুনিক ইউরোপীয় এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন ভাষা হিসেবে সনাক্ত করা হয় । সেই আদি ভাষার নাম দেওয়া হয় Proto-Indo-Europeans (PIE)। PIE হলো ইন্দো-ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষার পুনর্গঠনের এক প্রয়াস। মনে করা হয় PIE থেকেই পরবর্তীকালে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির উৎপত্তি। যেহেতু ওই ভাষার কোন লিখিত রেকর্ড নেই, তুলনামূলক ভাষার সাহায্যেই প্রাথমিক প্রোটো -ইন্দো -ইউরোপীয় ভাষার একটা ধারণা করা যায়। অনুমান করা হয় যে ৪৫০০ BCE থেকে ২৫০০ BCE পর্যন্ত নব্যপ্রস্তর যুগের শেষে ও ব্রোঞ্জ যুগের প্রাথমিক পর্বে PIE একটি ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হতো।

আজকে অধিকাংশ ভাষাবিদ মনে করেন প্রায় ৪৫০০ BCE নাগাদ পন্টিক-স্তেপ অর্থাৎ কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী কোন অঞ্চলে এক দল পশুপালক ওই PIE ভাষায় কথা বলতো । এরা ঘোড়া ও চাকার ব্যবহার জানতো। এদের সাথেই ওই ভাষা ও তার থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন উপভাষা কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম দিকে ও পরবর্তীকালে দক্ষিণ দিকে বিস্তার লাভ করে।

ইতিমধ্যে, মাইকেল উইটজেল প্রাচীন সাহিত্যগুলি থেকে বিভিন্ন শব্দবন্ধ উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে বেশির ভাগ উত্তর ভারতীয় ভাষা এবং তাদের পূর্ববর্তী ভাষা যেমন বৈদিক, পালি, প্রাকৃত ইত্যাদি অন্য দেশের ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার সাথে সম্পর্কিত। ভারতের ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা প্রাচীন হিত্তীয়, ইরানের প্রাচীন পারসিক, পশতু ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত। বৃহত্তর পঞ্জাব অঞ্চলে ইউরেশীয়রা আসবার সময়ে যেসব শব্দবন্ধ নিজেদের ভাষায় যুক্ত করেছে তাই দিয়ে ওদের আসার পথ, এদেশে আসার সময়কাল, বেদের সময় ইত্যাদি গণনা করা যায়। এই সময়কাল জেনেটিক্সের গবেষণা ও সিদ্ধান্তের সাথে মোটমাট মিলে যায়।

সাম্প্রতিককালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলের ভাষাবিদ প্রফেসর এন্ড্রু গ্যারেট (Andrew Garrrett) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা নিয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে কিছু কাজ করেছেন। বিভিন্ন কাছাকাছি ভাষার মৌলিক শব্দভাণ্ডার নিয়ে তারা পরীক্ষা করেন। এই ভাবে সমস্ত ইন্দো ইউরোপীয় ভাষার এক আদি উৎসের সময় তারা গণনা করেন ৪০০০ BCE নাগাদ।

তবে একমাত্র ডেভিড রাইখ দাবি করেছেন তারাই প্রথম মানুষের পরিব্রাজনের পথরেখা ধরে সেইসময়ের সংস্কৃতির রূপান্তর নিয়ে, ভাষার পরিবর্তন নিয়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক চর্চা করেছেন। অর্থাৎ তারা ভাষাবিদ্যা, প্রত্নতত্ত্ব ও জিনবিদ্যা নিয়ে সার্বিক ভাবে ওই পশুপালকদের মাইগ্রেশন ও ভাষার পরিবর্তনের রূপরেখা তৈরি করেছেন।

ইউরোপ ও ভারতে প্রাচীন ইন্দো ইউরোপীয় ডিএনএ-এর প্রভাব দেখে ডেভিড রাইখ প্রস্তাব করেছেন যে এক বিশাল মানব গোষ্ঠী স্তেপভূমি থেকে ইউরোপ ও পরবর্তীকালে আরেকদল ইরান হয়ে ভারতে প্রবেশ করে। ইউরোপ প্রবেশকারী য়াম্নয়ারা [Я́мная / yamnaya] সেখানকার ইউরোপের প্রাচীন বসবাসকারীদের সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দেয়, সঙ্গে আনে নিজেদের ভাষা যা প্রাচীন ভাষাকে প্রায় মুছে দেয় ।

ভারতের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা ব্যবহারকারীদের মধ্যে এক বিরাট অংশের পুরুষদের ক্ষেত্রে Y -ক্রোমোজোম, যা পুরুষরা পিতার কাছ থেকে বংশপরম্পরায় পায়, পূর্ব ইউরোপীয় Y -ক্রোমোজোমের অনুরূপ।

সুতরাং এখন যম্নায়া [Я́мная / yamnaya]দের ছড়িয়ে পড়ার জোরালো প্রমাণ রয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্কৃতি ও সমস্ত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতে। তার সাথে জেনেটিক্সও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে”।

তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে ভারতের বর্ণ ব্যবস্থা, জাতিভেদ প্রথা, সমাজ ইতিহাসকে জিনতত্ত্বের গবেষণার দিক থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আজকে ভারতে ইন্দো ইউরোপীয় পরিযান, বর্ণ ব্যবস্থা ইত্যাদির আলোচনা আর শুধুই একাডেমিক বিষয় নয়। তা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর প্রবল। বইয়ের এই অধ্যায়গুলি তাই শুধু ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বে আগ্রহীদের কাছেই যে শুধু আকর্ষণীয় হবে তাই নয়, সিরিয়াস রাজনৈতিক চর্চাকারীদের কাছেও তা অপরিহার্য বলে বিবেচিত হবে।

ভারতবর্ষের পরিযান সম্পর্কে টনি জোসেফ এর আর্লি ইন্ডিয়ার মতো বইতে যদি বা কিছু আলোচনা এর মধ্যে হয়ে থাকে, আলাদা করে জিনবিদ্যার আলোকে বাংলার পরিযান সম্পর্কে রিসার্চ জার্নালের বাইরে প্রায় কিছুই লেখা হয় নি। এই বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ের আটটি পরিচ্ছেদ জুড়ে এতাবৎ হওয়া নানা বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপাত্ত, যা এতদিন অবধি সাধারণ পাঠকের কাছে অনায়ত্ত থেকে গিয়েছিল, তাকে এই প্রথমবারের জন্য বিস্তারিতভাবে সাধারণ পাঠকের সামনে হাজির করা হল। এজন্য বাঙালি পাঠকসমাজ নিঃসন্দেহে লেখিকার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন।

বাংলার বিভিন্ন পরিযান সম্পর্কে এত স্পষ্ট সামগ্রিক আলোচনা এর আগে হয় নি। জেনেটিক ডেটার এইরকম সুনির্দিষ্ট তথ্য আগে ছিল না। এই কারণেই নীহাররঞ্জন রায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বা অতুল সুর সহ বিভিন্ন পণ্ডিতদের আগেকার আলোচনা সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। বস্তুত জ্ঞানচর্চার মূল কথাই হল নতুন নতুন তথ্য তত্ত্বের আলোকে আগের জানাবোঝার প্রয়োজনীয় কিছু পরিবর্তন, পরিমার্জন। এই বই এর চতুর্থ অধ্যায়টি বাঙালির ইতিহাস বোঝার ক্ষেত্রে সেরকমই এক প্রয়াস। এখানে বাংলায় মূল পাঁচটি পরিযানের কথা লেখিকা বলেছেন। প্রথম পরিযানটি অবশ্যই ভারতের প্রথম পরিযানের সঙ্গে অভিন্ন। আফ্রিকা থেকে আসা আধুনিক মানুষের একটি দল ভারতে প্রবেশ করে পশ্চিম তটরেখার পর পূর্ব তটরেখা ধরে এগোতে থাকে এবং বাংলা হয়েই মালয়েশিয়ার দিকে চলে গেছে। মাতৃক্রমের দিক থেকে বাঙালিদের মধ্যে আদিম শিকারি সংগ্রাহকদের ৭০ শতাংশ মাইটোকনড্রিয়াল ডিএনএ-র উপস্থিতি এই প্রাচীনতম পরিযানের সূত্র ধরেই এসেছে।

বাংলায় দ্বিতীয় যে পরিযানটি হয় তার গুরুত্ব বাংলা, পূর্ব ও মধ্য ভারতে যতটা, ভারতের পশ্চিম ও উত্তরদিকে আদৌ তা নয়। অন্যান্য পরিযানগুলি উত্তর পশ্চিম দিক থেকে হয়েছে কিন্তু এই পরিযানটি হয়েছে উত্তর ও উত্তর পূর্ব দিক থেকে। অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাভাষী এই মানুষদের সংখ্যা তুলনায় কম হলেও বাংলার ভাষা, ইতিহাস, সংস্কৃতিতে এই দ্বিতীয় পরিযানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যাদের আদিবাসী বলা হয়, তাদের একটি বড় অংশ সাঁওতাল, হো, মুণ্ডা ইত্যাদি অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাতে কথাবার্তা বলেন। বাংলা ভাষার গঠন ও শব্দভাণ্ডারে সাঁওতালী সহ মুণ্ডা ভাষার প্রভাব নিয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন “বাংলা ভাষার কুলজী” নামক বিখ্যাত প্রবন্ধে। পরবর্তীকালে বাঙালির ইতিহাসের আদিপর্ব লিখতে গিয়ে নীহাররঞ্জন রায় বাংলা সংস্কৃতিতে অস্ট্রো-এশিয়াটিক প্রভাব নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। বিশ শতকের প্রথমার্ধে শুরু হওয়া এসব কাজ দ্বিতীয়ার্ধে আরো এগিয়েছে। অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাশ বাংলা শব্দভাণ্ডারে সাঁওতালী ভাষার উপাদান ও সাঁওতালী বাংলা সমশব্দ নিয়ে বিস্তারিত কাজ করেছেন। সাঁওতালী ভাষা ও বাংলা ভাষার সম্পর্ক নিয়ে ড সুকুমার সেনের অধীনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণা করেছেন অধ্যাপক ব্যোমকেশ চক্রবর্তী। তাঁর ‘এ কম্পারেটিভ স্টাডি অব সান্তালি অ্যান্ড বেঙ্গলি’ এই আলোচনায় একটি মাইলস্টোন। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর অস্ট্রো-এশিয়াটিক পরিযানের প্রভাব নিয়ে মূল্যবান আলোচনা রয়েছে সুহৃদকুমার ভৌমিকের লেখা বাংলা ভাষার গঠন সহ কয়েকটি বইগুলিতে। তবে অস্ট্রো-এশিয়াটিকরা এই ভূমির আদি বাসিন্দা এই সাধারণ একটা ধারণার থেকে সুনির্দিষ্ট সন তারিখের দিকে এর আগে খুব বেশি এগোনো যায় নি। লেখিকা মধুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় জিনতত্ত্বের ভিত্তিতে লেখা বিভিন্ন রিসার্চ জার্নালের প্রবন্ধের নিরিখে মনে করেছেন আজ থেকে সাত হাজার বছর আগে সম্ভবত লাওস থেকে এদেশে আসতে থাকে এবং প্রায় দুই হাজার বছর ধরে তাদের বিভিন্ন দলের পরিযান অবিরাম চলতে থাকে। তবে এই সমস্ত পরিযানে যারা এসেছিল তারা ছিল মূলত পুরুষ। এদেশে তখন যে মানুষেরা ছিল তারা হল আফ্রিকা থেকে আসা আদিম শিকারি সংগ্রাহকদের উত্তর পুরুষেরা, আন্দামানের জারোয়াদের মধ্যে আজও যাদের চিহ্ন অনেকটাই বিশুদ্ধভাবে বহমান। এদেশের নারীদের সঙ্গে মুণ্ডা পরিযায়ী পুরুষদের বিবাহ সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে এক মিশ্র জনগোষ্ঠী বাংলায় তৈরি হতে শুরু করে আজ থেকে প্রায় সাত হাজার বছর আগে থেকে।

ভারতে দ্বিতীয় পরিযানটি ছিল ইরানের জাগ্রোস অঞ্চল থেকে আসা মানুষদের। তারা এদেশের আদিম মানুষদের সঙ্গে মিশে যে নতুন জনগোষ্ঠী তৈরি করে তারাই হল দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী। এই দ্রাবিড়রা সিন্ধু অববাহিকা অঞ্চলে উন্নত সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। পরে তারা মূলত ভারতের দক্ষিণ দিকে ছড়িয়ে পড়ে, তবে মধ্য ও পূর্ব দিকেও তাদের বিস্তার হয়। এই হরপ্পীয় দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর মানুষরা বাংলায় আসে অস্ট্রো-এশিয়াটিকদের পরে। এদের পরিযান ছিল বাংলার তৃতীয় পরিযান। চার থেকে তিন হাজার বছর আগে এরা বাংলায় আসে। বাংলা ভাষার ওপর দ্রাবিড় ভাষার প্রভাব দুভাবে পড়েছে। এক তো ইন্দো ইউরোপীয়রা এদেশে যে বৈদিক ভাষা নিয়ে আসে সেই ভাষাতে তিন হাজার বছর আগেই বেশ কিছু এদেশের মানুষের ব্যবহৃত দ্রাবিড় শব্দ ঢুকে যায় এবং ইন্দো ইউরোপীয় ভাষার সেই সমস্ত শব্দ মাগধীর প্রাকৃত, অপভ্রংশ, অবহট্ঠের স্তরগুলি পেরিয়ে বাংলাতেও চলে আসে। এছাড়া বাংলা ভাষা যখন আজ থেকে হাজার বছর আগে গড়ে উঠছিল, সেই গঠনপর্বেই এদেশের মানুষের মুখের ভাষার থেকে সেখানে বেশ কিছু উপাদান ঢুকে পড়ে। তবে বাংলা ভাষার মধ্যে দ্রাবিড় প্রভাব ও অস্ট্রো-এশিয়াটিক প্রভাবের পার্থক্য সবসময়ে স্পষ্টভাবে করা হয় নি। সুনীতিকুমার দ্রাবিড় প্রভাব হিসেবে সাঁওতাল বা ওঁরাওদের কথা বলেছেন, যারা নিঃসন্দেহে অস্ট্রো-এশিয়াটিক গোষ্ঠীভুক্ত ছিল। তবে সাম্প্রতিককালে সুহৃদকুমার ভৌমিক তাঁর ‘বাংলা ভাষার গঠন’ নামক অসামান্য বইতে এই পার্থক্য মনে রেখে স্বতন্ত্র আলোচনা করেছেন। মধুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সুলিখিত তথ্যসমৃদ্ধ বইটি উপাদান হিসেবে সুহৃদবাবুর গবেষণাকে ব্যবহার করেছে কিনা আমরা জানি না, তবে না করে থাকলে এর ব্যবহারে এই বইয়ের পরবর্তী সংস্করণ আরো সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে।

বাংলায় চতুর্থ পরিযানটি হয় ইন্দো ইউরোপীয় ভাষাভাষীদের। আজ থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে ভারতে এলেও বৈদিক সংস্কৃতে কথা বলা এই জনগোষ্ঠীটি বাংলায় আসে আরো অন্তত পাঁচশো বছর পরে। লোহার আবিষ্কার ও লোহা নির্মিত আয়ুধের সাহায্যে বন কেটে বসত বানানো ও যাত্রাপথ সুগম করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। বাঙালিদের জিনের মধ্যে ইন্দো ইউরোপীয় জিনের পরিমাণ উচ্চবর্ণ হিন্দুর ক্ষেত্রেও দশ শতাংশের বেশি নয়, আর নিম্নবর্ণ হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে তা পাঁচ শতাংশেরও কম। তবে বাংলায় তাদের সাংস্কৃতিক আধিপত্যই ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাদের ভাষাই মূলত বেশিরভাগ মানুষের ‘মাতৃভাষা’ হয়ে ওঠে, আদিবাসীরা অনেকটাই সরে যায় পাহাড় জঙ্গলের দিকে।

বাংলায় পঞ্চম ও শেষ গুরুত্বপূর্ণ পরিযানটি ছিল সিনো-টিবেটিয়ানদের শাখা টিবেটো-বার্মান ভাষাভাষী মানুষদের। তারাও বাংলায় সাঁওতাল ইত্যাদি অস্ট্রো-এশিয়াটিকদের মতো আদিবাসী বলেই পরিগণিত হন। মূলত সাংস্কৃতিক ও জীবনযাত্রার ধারার কারণেই এটা ঘটে। নাহলে সময়ের দিক থেকে দেখলে বাংলার কোচ, চাকমা, মারমা, তিব্বতি সহ উত্তর পূর্ব ভারতের আকা, মিশমি, বোড়ো, রাভা, মেচ, গারো, মিকি, নাগা, মণিপুরী, মিজো এদের ‘আদিম অধিবাসী’ বা আদিবাসী বলার সে অর্থে কোনও যুক্তি নেই। এক থেকে দু হাজার বছর আগে (লেখিকা একে আড়াই হাজার বছর পর্যন্তও পেছনো যেতে পারে বলে মনে করেছেন) যারা এসেছিল, আদিম জীবনযাত্রার রেশ থাকলেও তাদের পরিযানের নিরিখে আদিবাসী বলব কিনা, সেই বিচার নতুন করে করা দরকার।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োমেডিক্যাল জেনোমিক্স এর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী অধ্যাপক পার্থ প্রতিম মজুমদারের লেখা মুখবন্ধ এই বইয়ের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। অধ্যাপক মজুমদার এদেশের পপুলেশন জেনেটিকস এর অন্যতম প্রধান বিশেষজ্ঞ। বইটি সম্পর্কে তাঁর দরাজ প্রশংসা বুঝিয়ে দেয় এরকম একটা কঠিন বিষয়কে একইসঙ্গে তথ্যে তত্ত্বে নির্ভুল ও প্রকাশে প্রাঞ্জল করার ক্ষেত্রে অধ্যাপিকা মধুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় কতটা সফল হয়েছেন।

গাঙচিল প্রকাশিত এই বইয়ের মুদ্রণ সৌকর্যও পাঠকের নজর কাড়ে। আর বিশেষভাবে বলতে হয় সন্তোষ দত্তের করা অসামান্য নজরকাড়া প্রচ্ছদটির কথা, যা এক লহমায় বইয়ের মূল বিষয়টিকে পাঠকের সামনে নান্দনিকভাবে তুলে ধরে।

এর পর থেকে বাংলার ইতিহাস ও বাঙালির শিকড় চর্চা যাঁরাই করবেন, এই বইটি তাঁদের সবার কাছেই অত্যন্ত মূল্যবান বলে – এই জোরের জায়গা বইটি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

- when I was in graduate school in physical anthropology in the 1990s, there was a war around me—well, let’s say a battle—being waged between those of us who studied the anatomy of bones and fossils and those who studied genetics. We even occupied different floors in our department, which only further heightened the divide. So who had the high ground? Well, from my perspective, it was the ninth-floor morphologists like myself who were studying anatomy. By studying the anatomy of fossils from extinct primates, some of them our close relatives, we could determine if they ate fruits, leaves, or grass seeds. We could tell if they climbed in trees or walked on the ground, how much they weighed, and how big their brains were. We also felt we had the upper hand in determining the evolutionary relationships of primates—the details of the skeleton could tell us more about the kinship among different species than any single gene. Plus, on the ninth floor we had nice sunny views of lower Manhattan, which added a little to our sense of self-importance!

Genetics, on the other hand, could tell us nothing about how a primate moved around in its habitat, how much it weighed, or what it ate. So what was it good for? What could it reveal about our evolutionary history? The debate between morphology and genetics played out on a larger stage at the annual meetings of the American Association of Physical Anthropologists and in our professional journals. The main contentious issue centered on whether genetics or morphology was better for determining the evolutionary relationships of the primates. A prominent book published at that time, Molecules versus Morphology: Conflict or Compromise? by Colin Patterson, polarized the debate and helped fuel the arguments.

(Eugene E. Harris, ANCESTORS IN OUR GENOME: The New Science of Human Evolution)

এই বইটি এ বছরের ‘মুজাফফর আহমেদ স্মৃতি পুরস্কার’ লাভ করেছে। ইতিহাসচর্চার পাশাপাশি ইতিহাসকেন্দ্রিক রাজনৈতিক অনেক বিতর্কতেও আলো ফেলতে সক্ষম এই বইটি। সেই দিক থেকে এই পুরস্কার তথা স্বীকৃতির আলাদা তাৎপর্য আছে।

.অসাধারণ। জীবনে প্রথম এত সুন্দর একটি ইতিহাস বই পড়লাম।এতদিনে আমার অস্পষ্ট অনেক বিষয়ই স্পষ্ট হলো। লেখিকাকে হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

।

Very helpful

খুব ভাল লেখা। খুব ভাল সমালোচনা।

আমি উত্তরাখণ্ডে এখন থাকি।বইটি কিভাবে সংগ্ৰহ করব একটু জানাবেন ?

আলোচ্য বইটির বিষয়বস্তু নিয়ে লেখিকার কঠোর পরিশ্রম আর অধ্যবসায় ঈর্ষণীয়। বাংলা ভাষায় আধা-টেক্নিক্যাল গোত্রের লেখা এমনিতেই বিরল। এর এত আধুনিক এবং অনেকের কাছে আপাত-দুরূহ বিষয়ে, বিজ্ঞানটি সম্পূর্ণ বজায় রেখে, গল্পের ছলে ধারা বিবরণী সম্বলিত বইটি এক নতুন নজির সৃষ্টি করল। বাংলা বইতে প্রায়শই ইন্ডেক্স থাকে না, যা এক অমার্জনীয় আলস্য। সেই দিক থেকে-ও বইটি ব্যতিক্রমী। আশা করব আগামীতে বাংলায় আধা-টেক্নিক্যাল জনর-এর বই আরও পাব লেখিকার কাছ থেকে। বিদেশে, বিশেষ করে ইংরেজিতে, এই ধরনের বই একেকটা বেস্ট সেলার হয়। হার্ড সায়েন্স-কে সহজবোধ্য, সহজপাচ্য করা মুখের কথা নয়। মধুশ্রী কিন্তু বাংলায় এই ধারাটির সূচনা করলেন। সহায় হলো তাঁর টেক্নিক্যাল ব্যাকগ্রাউণ্ড। আশা করব উঁনি আরও এই ধরনের বই আমাদের উপহার দেবেন। একদিন, বেস্ট সেলার না হলেও, নিশ্চয় এই ধরনের বইয়ের আরও কদর বাড়বে।